Die Bildsprache der Macht: Politiker in Szene gesetzt

Politik ohne Bilder ist kaum denkbar. Das Bad in der Menge oder winkend

Politik ohne Bilder ist kaum denkbar. Das Bad in der Menge oder winkend

vom Balkon – diese Fotos von Politikern begegnen uns täglich in den

Medien. Keines dieser Motive ist zufällig, alle dienen sie dem Zweck,

einen bestimmten Eindruck zu vermitteln. Wie präsentieren sich

Führerfiguren? Kommunikations-Designer Michael Brenner untersuchte in

seiner Abschlussarbeit „Die Bildsprache politischer Macht“, wie

Machtpositionen bildlich inszeniert werden. Die Arbeit wird auf der

Werkschau der Fakultät für Gestaltung an der Hochschule Pforzheim am 10.

und 11. Februar 2017 vorgestellt. Die Werkschau präsentiert die Semester-

und Abschlussarbeiten der rund 700 Designstudierenden.

Die politischen Entwicklungen in der Türkei, Frankreich und den

Niederlanden waren es, die Michael Brenner zu seinem Bachelor-Thema

führten: „Mich interessiert, wie sich dieser Populismus in der visuellen

Kommunikation niederschlägt – und wo deren Anfänge zu suchen sind“. Der

Designer wurde in den 1930er Jahren fündig. Mit der Entwicklung der

Massenmedien konstituierte sich eine neue politische Kommunikation der

politischen Persönlichkeiten. Für Michael Brenner stellte sich die Frage:

„Gibt es Parallelen in der damaligen und heutigen Bildsprache?“

„Erschreckend viele“, sagt der 28-Jährige. Für seine Publikation hat er

Fotografien von Hitler, Stalin, Roosevelt und Mussolini gesichtet. Im

zweiten Schritt untersuchte er die offiziellen Twitter-, Facebook- und

Instagram-Kanäle von Barack Obama, Recep Erdogan, Baschar al-Assad und

Donald Trump. Die von ihm genutzten Bildkategorien – Motive mit Kindern,

das Bad in der Menge, Volksnähe und militärische Motive – zeigen, wie sich

diese Politiker abbilden ließen. Bei Donald Trump und Barack Obama sind

die Motive mit Kindern am häufigsten, Recep Erdogan zieht Fotos mit

Massenovationen vor. „Aber“, erklärt der Designer, „die inszenierte

Privatheit ist das wichtigste Motiv.“ Bilder von Adolf Hitler im

Liegestuhl oder bei der Zeitungslektüre vermitteln scheinbar Einblicke in

den persönlichen Bereich. Er lässt den Betrachter durch ein

„Schlüsselloch“ blicken. In diese Kategorie ordnet Michel Brenner auch das

Motiv „Politiker mit Hund“ ein. Die Kontinuität dieser Bildsprache reicht

von Adolf Hitler, der sich mit seiner Schäferhündin Blondi ablichten ließ,

bis hin zu heutigen Mächtigen.

Die Abschlussarbeit von Michael Brenner zeigt nicht nur, wie seit vielen

Jahrzehnten mit den gleichen bildsprachlichen Mitteln gearbeitet wird,

sondern nimmt auch den Konsumenten „unter die Lupe“. „Auch unser Bedürfnis

nach Nähe und Privatheit hat sich nicht verändert – und es wird von einer

großen Schar Fotografen weiterhin bedient“, fasst er zusammen. Ein

verändertes Verhalten ist nach seiner Ansicht nicht in Sicht. Das

Verhältnis zwischen Akteur und Betrachter bleibt gleich. Politiker

inszenieren sich, Fotos werden arrangiert und auf bestimmte Ziele

ausgerichtet. Auch aufgeklärte Leser und Zuschauer akzeptieren diese

Bildsprache und hinterfragen die Szenen nur selten.

Der Prototyp der Publikation wird am 10. und 11. Februar 2017 im Rahmen

der Werkschau der Fakultät für Gestaltung zu sehen sein. Die Arbeiten der

Studierenden aus den sechs Bachelor- und zwei Masterstudiengängen sind in

den Räumen der Fakultät, Holzgartenstraße 36, im EMMA-Kreativzentrum

(Accessoire Design) und in der Eutinger Straße 111 (Transportation Design)

zu sehen. Die fünf Modenschauen finden am Freitag, 10. Februar 2017, um 19

und 21 Uhr sowie am Samstag, 11. Februar 2017, um 17, 19 und 21 Uhr in der

Aula der Fakultät statt.

- Aufrufe: 174

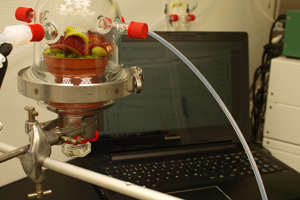

Wissenschaftler zeigen, dass die Venusfliegenfalle Stickstoff-Verbindungen

Wissenschaftler zeigen, dass die Venusfliegenfalle Stickstoff-Verbindungen Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Gabriele Gramelsberger in der Universität

Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Gabriele Gramelsberger in der Universität