Rätselhafte Spuren in Röntgens Labor

Ein Tourist aus Australien entdeckt auf dem Fußboden der Röntgen-

Ein Tourist aus Australien entdeckt auf dem Fußboden der Röntgen-

Gedächtnisstätte – dem ehemaligen Physikalischen Institut der Universität

Würzburg – seltsame mathematische Formeln, die er sich nicht erklären

kann. Des Rätsels Lösung findet er erst nach einer internationalen Suche.

Tony Bracken ist emeritierter Professor für Mathematik der University of

Queensland (Australien). So ist es nicht verwunderlich, dass eine seltsame

Beobachtung bei seinem jüngsten Besuch als Tourist in Würzburg seine

Neugierde weckte: „In der Röntgen-Gedächtnisstätte am Röntgenring fielen

mir zwei seltsame trigonometrische Formeln auf, die am westlichen Eingang

des Gebäudes in den Boden eingraviert waren“, schreibt Bracken.

Unsinn oder Forschung?

Ihre Bedeutung konnte sich der Mathematiker nicht erklären. „Für mich

sahen sie nach Unsinn aus. Aber vielleicht haben sie ja eine Bedeutung im

Zusammenhang mit der Forschung, die damals in dem Gebäude betrieben

wurde“, sagt Bracken.

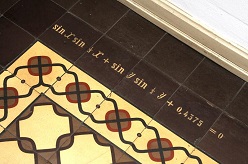

sin (y)sin (y/2)=1.3685 sin (x)sin (x/3) und sin (x)sin (x/3)+sin (y)sin

(y/3)+0.4375=0: So lauten die beiden Formeln in den Bodenkacheln. Auf der

Suche nach einer Lösung für dies Rätsel wandte sich Bracken an die

Pressestelle der Universität Würzburg. Dort konnte man ihm allerdings

nicht weiterhelfen.

Licht in das Dunkel sollte erst ein Brief bringen, den Tony Bracken in

Physics World, der Zeitschrift des British Institute of Physics,

veröffentlichte, in dem er die Formeln wiedergab. „Mich hat daraufhin ein

englischer Physiker im Ruhestand kontaktiert, der seinerseits Kollegen in

Deutschland befragt hatte“, schreibt Bracken.

Und tatsächlich: Einer dieser deutschen Kollegen hatte die Frage an die

Hochschule für angewandte Wissenschaften in Würzburg weitergeleitet, in

deren Besitz sich heute das Gebäude am Röntgenring befindet. Von dort

erhielt er einen Zeitungsartikel, der 1971 in der Main-Post erschienen war

und der sich mit den seltsamen Formeln beschäftigte. Eine eingescannte

Version dieses Artikels lag der Post an Bracken bei.

Ein Artikel der Main-Post hilft weiter

Unter der Überschrift „sin x und sin y unter den Füßen“ hatte sich der

Autor Ernst Nöth am 2. Juli 1971 mit der Bedeutung der Formeln

beschäftigt. Das Ergebnis: Die mathematischen Formeln bilden die Grundlage

für das Muster der Bodenfliesen, die in dem Gebäude zu sehen sind. Zum

Beweis zitiert Nöth aus einer handschriftlichen Chronik von Professor

Friedrich Wilhelm Georg Kohlrausch (1840-1910), der von 1875 bis 1888 als

Vorgänger von Wilhelm Conrad Röntgen Ordinarius für Physik an der

Universität Würzburg gewesen war.

„Die Fußbodenplattung am Eingang wurde nach Zeichnungen des Assistenten

Dr. Strouhal aus Gefälligkeit von Villeroy und Boch in Mettlach unter

Leitung des Ingenieurs Hrn. Urbach hergestellt. Die Curven fanden sich in

einer amerikanischen Abhandlung von Newton und Philipps“, heißt es in

dieser Chronik.

Der historische Hintergrund

Vinzenz Strouhal, auf den die Zeichnung der Bodenplatten also zurückgeht,

stammte aus Prag und war von 1875 bis 1879 wissenschaftlicher Assistent

bei Kohlrausch und anschließend Privatdozent. 1882 kehrte er nach Prag

zurück – als einer der Gründungsprofessoren im Bereich Physik an der

Karls-Universität. Dort absolvierte er eine „herausragende Karriere“, wie

Tony Bracken schreibt. Vor allem seine Forschung auf dem Gebiet der Physik

von Flüssigkeiten sei von großer Bedeutung gewesen. Die Strouhal-Zahl –

eine in der Strömungsmechanik verwendete dimensionslose Kennzahl – ist

nach ihm benannt.

1875 hatte Friedrich Kohlrausch die ersten Pläne für das Physikalische

Institut am späteren Röntgenring gezeichnet. Es sollten allerdings drei

Jahre vergehen, bis der Landtag den Bau bewilligte. Am 18. Mai 1878 wurde

mit dem Bau begonnen, am 8. November 1879 wurde das Institut eröffnet.

Exakt 16 Jahre später – am 8. November 1895 – sollte Wilhelm Conrad

Röntgen dort die Entdeckung machen, die noch heute mit seinem Namen

verbunden ist.

Formeln bilden das Fliesenmuster

Damit ist also klar, dass die Formeln nichts mit Röntgens Forschung zu tun

haben. Und die Suche nach der „amerikanischen Abhandlung von Newton und

Philipps“, aus der sie stammen sollen, wurde bisher noch nicht gestartet.

Immerhin konnte Anja Schlömerkemper, Inhaberin des Lehrstuhls für

Mathematik in den Naturwissenschaften an der Uni Würzburg, bestätigen,

dass die Formeln tatsächlich für das Fliesenmuster im Eingangsbereich des

einstigen Physikalischen Instituts stehen.

Mit Hilfe des Programms Mathematica konnte die Professorin die Kurven

anhand der Formeln graphisch darstellen: „Die Formel, in der 0.4375

vorkommt, entspricht dem Ornament auf den äußeren Fliesen; die andere

Formel, also die mit 1.3685, entspricht dem Muster auf den inneren

Fliesen“, erklärt Schlömerkemper.

Und was bleibt nun als Fazit? Zumindest die Aussage, dass die Spuren im

Boden der Röntgen-Gedächtnisstätte Beweis dafür sind, „dass mathematische

Formeln Generationen, Regierungen, Kriege und Brände unbeschädigt

überstehen, selbst wenn sie von Studenten, Assistenten und Professoren

viele Jahrzehnte mit Füßen getreten werden“, wie Ernst Nöth 1971 in der

Main-Post schreibt. Und heute sogar von den Füßen aufmerksamer Touristen

aus Australien.

- Aufrufe: 182