Luzerner Sinfonieorchester, An American in Lucerne, KKL Luzern, 14. Oktober 2014, besucht von Léonard Wüst

Besetzung und Programm:

Samuel Barber (1910 – 1981)

Toccata Festiva op. 36

Charles Ives (1874 – 1954)

Sinfonie Nr. 3 «The Camp Meeting»

Leonard Bernstein (1918 – 1990)

«Westside Story», Symphonic Dances

Rezension:

Chefdirigent James Gaffigan brachte mit dem Luzerner Sinfonieorchester zum ersten Mal Musik aus seiner amerikanischen Heimat zur Aufführung, beginnend mit Samuel Barbers Toccata Festiva op. 36 und der Sinfonie Nr. 3 «The Camp Meeting» von Charles Ives, im zweiten Konzertteil veredelt mit den Symphonic Dances aus der «West Side Story» des Jahrhundertkomponisten Leonard Bernstein. Nicht mit dabei, obwohl die Affiche des Konzertes eigentlich auf ihn deutete, (An American in Paris) waren Werke von George Gershwin.

Toccata Festiva op. 36

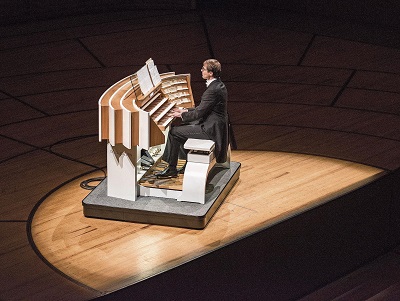

Barbers wohl bekanntestes Werk, das 1936 komponierte «Adagio für Streichorchester» wurde 1938 von keinem Geringeren als Arturo Toscanini uraufgeführt und „übertüncht“ immer etwas das grosse restliche Schaffen des Amerikaners, der bereits im Alter von 7 Jahren mit komponieren anfing.Die „Toccata“, das dreiteilige Stück hebt mit einem fanfarenartigen Thema an, das vom Orchester mit Pauken und Trompeten wütend ins Spiel gebracht wird. Mit rasant auffahrenden Figurationen und wuchtigen Akkorden wühlt sich die Orgel ins Geschehen. Sogleich aber wird die stürmische Eröffnung von lyrischer Intensität und kammermusikalisch transparenten Klanggesten abgelöst. Im weiteren Verlauf darf der Solist in einer beeindruckenden Solokadenz, die ausschließlich an den Pedalen intoniert wird, sein Können unter Beweis stellen. Heute gehört die «Toccata Festiva» zu den wenigen modernen Stücken für Orgel und Orchester, die in den Konzertsälen zu hören sind. Wahrscheinlich knüpft der Komponist mit seiner symphonischen Fantasie gedanklich an die Blütezeit des freien Orgelstils im Hochbarock an. Die kühne Harmonik und die durchaus auf Virtuosität und Klangeffekte bedachte Kompositionsweise, der ausgesprochen affektgeladene, ja theatralische und von fiebriger Energie gezeichnete Impetus der Komposition legen diesen Schluss nahe. Die 1960 entstandene «Toccata Festiva» gehört zu Barbers häufiger gespielten Kompositionen. Der vortragende Amerikaner Paul Jacobs (*1977) ist der erste Organist, der einen je Grammy Award erhielt. Jacobs ist derzeit auch Vorsitzender der Orgelabteilung der Juilliard School in New York City.

Der neue, mobile Orgel-Spieltisch im KKL war rechts vom Dirigenten positioniert, sodass der Solist an der Orgel, leicht versetzt im Rücken desselben sass, aber trotzdem genügend Kontakt zu diesem und dem Orchester besass. Damit war die Basis gegeben für ein kongeniales Zusammenspiel zwischen dem American in Lucerne als Dirigent, dem American an der Orgel und den Luzernern an den andern Instrumenten. Die Musiker durften für ihre stilvolle Darbietung einen langanhaltenden Applaus ernten.

Sinfonie Nr. 3 «The Camp Meeting»

1947 wurde das von 1901 bis 1904 entstandene, aber erst 1946 uraufgeführte Werk mit dem Pulitzer Prize for Music ausgezeichnet. Der zum Zeitpunkt der Preisverleihung 73-jährige Komponist äußerte allerdings gegenüber einem Besucher, der ihm dazu gratulieren wollte, Preise seien „the badge of mediocrity“ (das Kennzeichen für Mittelmäßigkeit) und verschenkte das Preisgeld. Alles andere als mittelmässig war die Intonation der Komposition durch das Residenzorchester des KKL Luzern unter dem gewohnt engagiert stabführenden James Gaffigan. Die Muster klar strukturiert, die schrägen Motive deutlich herübergebracht, das jazzige voll auskostend. Das Auditorium bedankte sich mit ausgiebigem Applaus für den Hörgenuss und begab sich gutgelaunt in die Foyers für die Pause.

Bernstein Petitessen im 2. Konzertteil

Mit den Symphonic Dances aus der «West Side Story» öffnete der Amerikaner in Luzern, James Gaffigan, die genau richtige Schatztruhe. Die ins New York der 1950er Jahre verpflanzte Version der klassischen Love Story von „Romeo und Julia“ begeistert die Massen seit nunmehr über 60 Jahren und ist so aktuell wie eh und je, Bernsteins Musik dazu längst veritable Evergreens und immer wieder gern gehört. Schon im Prolog war erkennbar, wie sorgfältig Gaffigan die Nuancen herausarbeitete, die Einsätze den Soloinstrumentalisten zuwarf, das Orchester feinfühlig und doch genug energisch durch die Partitur führte. Wunderschön zart die Violinen in „Somewhere“, abwechselnd mit einer ebenso weichen Querflöte. Nebst diversen anderen Solisten, durfte für einmal auch der Schlagzeuger sein Können ausgiebeg demonstrieren.

Das Publikum feierte die Protagonisten mit stürmischem Applaus und geizte auch nicht mit Extraapplausen für die einzelnen Register. Dies animierte die Musiker noch zu Zugaben.

Ich hätte viel darauf gewettet, dass als Zugabe das Lied „America“, ebenfalls aus der „West Side Story“, gegeben würde und war überrascht, dass dem nicht so war, genoss aber auch die andern zwei dargereichten Zugaben.

Text: www.leonardwuest.ch

Fotos: sinfonieorchester.ch/home

Homepages der andern Kolumnisten:

www.gabrielabucher.ch https://annarybinski.ch/ https://noemiefelber.ch/

Paul Ott/Paul Lascaux:www.literatur.li

- Aufrufe: 90