Rauscharme Verstärker des Fraunhofer IAF an Bord des Arctic Weather Satellite

Erstmals genaue Wetterdaten für die Arktis erheben und weltweit

Vorhersagen sowie Klimabeobachtungen verbessern – das ist die Aufgabe des

Arctic Weather Satellite, den die ESA Mitte August auf den Weg zu seiner

erdnahen Umlaufbahn geschickt hat. Das hochmoderne Mikrowellenradiometer,

das er dafür nutzt, enthält vier rauscharme Verstärker des Fraunhofer IAF

mit weltweit führender InGaAs-mHEMT-Technologie. Auf der EuMW 2024 in

Paris präsentiert das Freiburger Institut vom 24. bis zum 26. September

Ausstellungsexemplare der im AWS verbauten Verstärker ebenso wie weitere

Hochfrequenzelektronik aus den Anwendungsbereichen

Satellitenkommunikation, Mobilfunk oder Tieftemperatur-Messtechnik.

Der Arctic Weather Satellite (AWS) der Europäischen Raumfahrtorganisation

(European Space Agency, ESA) wurde am 16. August 2024 auf die Reise zu

seiner polaren Umlaufbahn in 600 km Höhe über der Erde geschickt. Mit an

Bord: Vier rauscharme Verstärker (low-noise amplifiers, LNAs) des

Fraunhofer-Instituts für Angewandte Festkörperphysik IAF aus Freiburg. Sie

bilden wesentliche Bestandteile des passiven Mikrowellenradiometers, mit

dem der AWS Temperatur und Feuchtigkeit in der Arktis so präzise wie nie

zuvor misst. Dies soll dazu beitragen, sowohl die Arktis als auch den

Klimawandel, der in ihr besonders sichtbar wird, besser zu verstehen. Ist

die Mission erfolgreich, plant die ESA eine weltumspannende Konstellation

aus baugleichen Kleinsatelliten in das Weltall zu bringen, um im globalen

Maßstab präzisere und kurzfristigere Wettervorhersagen (›Nowcasting‹)

sowie Klimabeobachtungen zu ermöglichen.

Die Aufgabe von LNAs in technischen Systemen besteht darin, die Qualität

eingehender Signale zu verbessern. Wie ihr Name schon sagt, verstärken sie

schwache Signale und verursachen dabei möglichst geringe störende

Hintergrundgeräusche (Rauschen), damit Signale leichter erkannt und

analysiert werden können. Auf diese Weise erhöhen LNAs die Empfindlichkeit

von Systemen.

»Je leistungsfähiger ein rauscharmer Verstärker ist, desto genauer und

zuverlässiger kann ein System Daten erheben. Bei der satellitenbasierten

Erdbeobachtung spielen sie eine große Rolle, da die Mikrowellenstrahlung,

die das Satellitenradiometer erreicht, sehr schwach ist«, erläutert Dr.

Fabian Thome, Stellvertretender Geschäftsfeldleiter Hochfrequenzelektronik

am Fraunhofer IAF. »Es ist eine großartige Bestätigung und Motivation,

dass wir mit unseren LNAs zur besseren Erforschung der Arktis und ihrer

Auswirkungen auf das Weltklima beitragen können.«

Fraunhofer IAF trägt LNAs für Frequenzbereiche um 54, 89 und 170 GHz zum

AWS-Radiometer bei

Das Mikrowellenradiometer des AWS besteht aus einer Drehantenne, die die

von der Erdoberfläche ausgehende natürliche Mikrowellenstrahlung aufnimmt

und an vier Hornantennen sowie vier Empfänger weiterleitet. Antenne und

Empfänger gehören jeweils zu einer von vier Gruppen aus insgesamt 19

Kanälen, die zusammen ein Frequenzspektrum von 50 bis 325 GHz abdecken:

Acht Kanäle mit Frequenzen von 50 bis 58 GHz messen die Temperatur, ein

Kanal mit 89 GHz erkennt Wolken, ein weiterer bei 165,5 GHz sowohl Wolken

als auch Feuchtigkeit, fünf Kanäle zwischen 176 und 182 GHz sind nur für

die Feuchtigkeit zuständig, während zuletzt vier Kanäle bei 325 GHz

plus/minus 1,2 bis 6,6 GHz Feuchtigkeit messen sowie ebenfalls Wolken

erfassen. Mit dieser technischen Ausstattung ist es dem Radiometer

möglich, hochauflösende vertikale Feuchtigkeits- und Temperaturprofile

unter allen Wetterbedingungen zu erstellen.

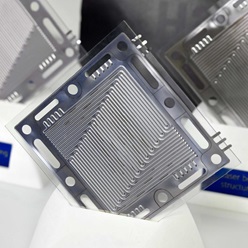

Das Fraunhofer IAF hat insgesamt vier LNAs für drei der vier Kanalgruppen

bereitgestellt: ein Modul für den Frequenzbereich um 54 GHz, zwei

identische Module für 89 GHz, die für eine größere Gesamtverstärkung in

Reihe geschaltet wurden, und ein Modul für den 170-GHz-Bereich. Die

Forschenden haben bewährte Technologien auf Basis des

Verbindungshalbleiters Indiumgalliumarsenid (InGaAs) weiterentwickelt und

auf ihrer Grundlage metamorphe Transistoren mit hoher

Elektronenbeweglichkeit (metamorphic high-electron-mobility transistors,

mHEMTs) für monolithisch integrierte Mikrowellenschaltungen (monolithic

microwave integrated circuits, MMICs) realisiert.

Weltweit führende InGaAs-mHEMT-Technologie für LNA-MMICs

»Bei der Entwicklung von Transistoren und Schaltungen für

satellitengestützte Radiometrie-Systeme ist das Fraunhofer IAF weltweit

führend. Unsere Module definieren in vielen Leistungsbereichen den

aktuellen Stand der Technik«, betont Thome. Dies zeigt sich auch am

Beispiel der Module für das AWS-Radiometer: In Tests hat der LNA für den

Frequenzbereich um 54 GHz bei einer Verstärkung von 31 bis 28 dB eine

Rauschzahl von 1,0 bis 1,2 dB erreicht und verbessert damit deutlich den

Stand der Technik. Die anderen AWS-LNAs bewegen sich mit Rauschzahlen von

1,9–2,3 dB bei 23–25 dB Verstärkung (89 GHz) und 3,3–4,1 dB bei 25–30 dB

Verstärkung genau im Bereich des aktuellen Stands der Technik (John et al.

2023).

Bei der Entwicklung der Module arbeiteten die Forschenden eng mit dem

direkten Auftraggeber ACC Omnisys (AAC Clyde Space) aus Schweden zusammen,

der das Radiometersystem für OHB Sweden und die ESA gebaut hat. Bei der

Entwicklung und Fertigung der Module konnte das Fraunhofer IAF seine

Forschungsinfrastruktur und das Know-how seiner Mitarbeitenden entlang der

gesamten Wertschöpfungskette zum Einsatz bringen: Teams aus den Bereichen

Mikroelektronik, Epitaxie, Technologie und Feinmechanik haben eng

zusammengearbeitet und vom Schaltungsentwurf über Materialwachstum,

-bearbeitung und -messung sowie Prozessierung, Vereinzelung, Aufbautechnik

bis hin zum Modulbau und der -integration alle wesentlichen Schritte bis

zum einsatzbereiten LNA-Module am Fraunhofer IAF durchgeführt. Eine erste

Qualifikation der Module für den Einsatz im Weltall fand ebenfalls am

Institut statt, bevor die Hardware für die Receiver-Integration übergeben

wurde.

AWS und EPS-Sterna: Mit New Space zu präziseren Wettervorhersagen,

Nowcasting und Klimabeobachtung

Die Mission des AWS besteht darin, erstmals genauere Wetterdaten für die

Arktis zu ermitteln, die kurzfristige Vorhersagen für die Polarregion

ermöglichen – bis hin zum sogenannten Nowcasting, das Vorhersagen für die

nächsten Stunden bezeichnet. Da die Arktis das weltweite Wetter stark

beeinflusst, ermöglichen die Daten auch bessere globale Wettervorhersagen.

Das gilt auch für das Klima: Der Klimawandel schreitet in der Arktis

schneller voran als in anderen Regionen der Welt. Zugleich wirken sich

Veränderungen in der Arktis aufgrund von Rückkopplungseffekten auf das

Weltklima aus.

Im Erfolgsfall soll eine ganze Konstellation von baugleichen

Kleinsatelliten dem AWS folgen: das EUMETSAT Polar System – Sterna (EPS-

Sterna). Geplant ist, immer sechs Satelliten zur gleichen Zeit auf drei

verschiedenen Erdumlaufbahnen langfristige Wetterdaten der Polarregionen

erheben zu lassen. Das Satellitenset wird dreimal erneuert, so dass

insgesamt 18 Satelliten zum Einsatz kommen. Zwei Satelliten sind als

Ersatz eingeplant. 2029 soll der erste von sechs EPS-Sterna-Satellit

starten.

Mit diesem Vorhaben verfolgt die ESA erstmals den New-Space-Ansatz, der

sich dadurch auszeichnet, dass Projekte in kürzester Zeit mit deutlich

geringerem Ressourceneinsatz durchgeführt werden. Im Fall des AWS, dessen

Gesamtmasse nur 150 kg beträgt, vergingen vom Projekt- bis zum

Raketenstart nur drei Jahre, in denen ein Bruchteil der Kosten verglichen

mit früheren Projekten anfiel. Weitere Vorteile von New Space bestehen in

der größeren Resilienz von Konstellationen – der Ausfall eines Satelliten

im Verbund kann kompensiert bzw. schnell und günstig ersetzt werden – und

in der Flexibilität von Missionen, die bei Bedarf ohne großen

Ressourceneinsatz verlängert oder verkürzt werden können.

Fraunhofer IAF auf der EuMW 2024

Vom 24. bis zum 26. September 2024 präsentiert das Fraunhofer IAF

Ausstellungsexemplare der im AWS-Radiometer verbauten LNA-Module ebenso

wie weitere Hochfrequenzelektronik aus den Anwendungsbereichen

Satellitenkommunikation, Mobilfunk oder Tieftemperatur-Messtechnik auf der

diesjährigen European Microwave Week (EuMW) in Paris (Stand: 202K).

Forschende sind außerdem mit folgenden Themen im Konferenzprogramm

vertreten:

Sonntag, 22.9., 8:30–12:20 Uhr, WS09 EuMC, Raum 725–726

Dr. Laurenz John: »THz circuit and front-end developments based on InGaAs-

channel mHEMT devices«

Montag, 23.9., 8:30 Uhr, EuMIC03, Raum E04

Dr. Axel Tessmann: »High-Gain 664 GHz Low-Noise Amplifier Modules Based on

Advanced InGaAs HEMT Technologies«

Montag, 23.9., 16:50 Uhr, EuMIC14-3, Raum E02

Dr. Philipp Neininger: »mm-Wave GaN Varactors and E-/W-Band Phase Shifter«

Am Mittwoch, den 25. September, können Studierende und Berufseinsteigende

aus dem Fachbereich Mikrowellentechnologie das Fraunhofer IAF zudem beim

Young Professionals’ Career Event kennenlernen, das von 12 bis 15 Uhr in

Halle 7.3 der Paris Expo Porte de Versailles stattfindet. Die Teilnahme

ist kostenlos. Ab 19 Uhr findet im Chalet du Lac (avenue Anna

Politovskaïa, 75012 Paris) die dazugehörige Career Party statt. Tickets

dafür erhalten Interessierte beim Nachmittagsevent.

------------------------------

Über das Fraunhofer IAF

Das Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik IAF ist eine der

weltweit führenden Forschungseinrichtungen auf den Gebieten der

III/V-Halbleiter und des synthetischen Diamanten. Auf Basis dieser

Materialien entwickelt das Fraunhofer IAF Bauelemente für zukunftsweisende

Technologien, wie elektronische Schaltungen für innovative Kommunikations-

und Mobilitätslösungen, Lasersysteme für die spektroskopische Echtzeit-

Sensorik, neuartige Hardware-Komponenten für Quantencomputer sowie

Quantensensoren für industrielle Anwendungen. Mit seinen Forschungs- und

Entwicklungsarbeiten deckt das Freiburger Forschungsinstitut die gesamte

Wertschöpfungskette ab – angefangen bei der Materialforschung über Design

und Prozessierung bis hin zur Realisierung von Modulen, Systemen und

Demonstratoren. https://www.iaf.fraunhofer.de

- Aufrufe: 15