Was bringt Bakterien in Form?

Bakterien kommen in vielen verschiedenen Formen vor, die eine wichtige

Rolle für das Überleben in ihrer jeweiligen ökologischen Nische spielen.

Wie sie ihre Zellform bestimmen, ist bisher in vielen Fällen trotz

intensiver Forschung nicht bekannt. Forschende um Prof. Martin Thanbichler

deckten den Mechanismus der Formgebung nun für spiralförmige

Rhodospirillen auf und ermöglichen dadurch neue Einblicke in den

Zusammenhang von Zellform und Fitness.

Stellen Sie sich eine Bakterie vor. Wie sieht sie aus – rundlich, oder

stäbchenförmig? Tatsächlich sind Bakterien erstaunlich vielgestaltig.

Neben den stäbchenförmigen Vertretern, wie dem Laborbakterium E. coli,

gibt es zum Beispiel zahlreiche gekrümmte und sogar spiralförmige

Bakterien. Das ist keine Laune der Natur: die Krümmung ist ausschlaggebend

für die Fähigkeit der Bakterien, Oberflächen zu besiedeln, sich in

zähflüssigen Umgebungen zu bewegen - und damit auch, Krankheiten

auszulösen, wie es z.B. für Vibrio cholerae oder Helicobacter pylori der

Fall ist. Forschende weltweit arbeiten daran, die molekularen Einzelheiten

der Krümmung zu verstehen, um sie vielleicht einmal beeinflussen und so

z.B. Krankheiten heilen zu können.

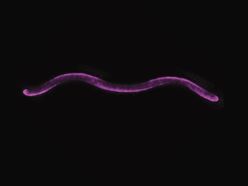

Nun liefern Forscherinnen und Forscher um Max-Planck-Fellow Martin

Thanbichler, Professor an der Philipps-Universität Marburg, neue Einblicke

in die Formgebung in dem photosynthetischen Bakterium Rhodospirillum

rubrum. Diese Spezies ist in der Umwelt weit verbreitet und besitzt auch

biotechnologisches Potenzial, da sie Kohlenmonoxid verwerten, Stickstoff

fixieren und sowohl Wasserstoff als auch Bausteine für Bioplastik

produzieren kann.

Die Forschenden fanden überraschenderweise, dass zwei sogenannte Porine –

kanalartige Proteine, die üblicherweise nur für den Austausch von

Nährstoffen über die äußere Membran der Bakterien verantwortlich sind –

schraubenförmig in der äußeren Krümmung der Bakterienzellhülle angeordnet

sind. Diese Strukturen sind über ein weiteres Protein, das Lipoprotein

PapS, eng mit der Zellwand verbunden. Überraschend war: fehlte PapS, oder

verhinderten die Forschenden dessen Bindung an die Porine, wurden die

Zellen vollkommen gerade.

Doch warum ist PapS für die Zellkrümmung unerlässlich? „Offenbar haben

die Porine im Lauf der Evolution neben dem Nährstoffaustausch eine zweite

Funktion übernommen,“ erklärt Prof. Martin Thanbichler. „Sie kontrollieren

zusammen mit PapS die Bewegung einer molekularen Maschine, die sich in

kreisförmigen Bahnen um den Zellkörper bewegt, dabei in die bestehende

Zellwand neues Material einbaut und so zu einer Zellverlängerung führt. In

stäbchenförmigen Bakterien wie E. coli läuft dieser Prozess in allen

Bereichen der Zelle gleichmäßig ab, so dass eine gerade Form zustande

kommt. In Rhodospirillum hingegen bildet die schraubenartige Porin-PapS-

Struktur durch seine dichte Packung eine Art molekularen Käfig. Dieser

umschließt die Maschinerie, die für das Längenwachstum der Zelle

verantwortlich ist, und fixiert sie dadurch teilweise in der äußeren

Biegung der Bakterienzellwand. Auf diese Weise kommt es dort lokal zu

einem verstärkten Wachstum, was zur Krümmung der Bakterienzelle führt.“

Die Studie, an der neben dem Marburger Team auch Forschende aus Kiel,

Freiburg, England und Australien beteiligt waren, hat damit einen

neuartigen Mechanismus der Formgebung in Bakterien aufgedeckt, der auf

einem direkten Einfluss von Porinen auf die räumliche Kontrolle des

Zellwachstums beruht. Die erhaltenen Erkenntnisse treffen wahrscheinlich

für alle gekrümmten Mitglieder der Rhodospirillen zu. Die Forschenden

wollen nun herausfinden, ob dieser Mechanismus auch bei anderen

Bakteriengruppen mit komplexeren Zellformen Verwendung findet.

„Wir haben nun die Möglichkeit, die Zellform von Rhodospirillum rubrum

gezielt zu verändern, und können so die selektiven Vorteile untersuchen,

die ein spiraliger Zellkörper für Bakterien in der Umwelt hat“, erklärt

Dr. Sebastian Pöhl, der Erstautor der Studie. Das könnte wichtige Hinweise

darauf geben, wie sich die Zellform auf die Besiedelung ökologischer

Nischen, das Eingehen symbiotischer Interaktionen mit Pflanzen oder auch

das Verursachen von Krankheiten auswirkt.

Wissenschaftliche Ansprechpartner:

Prof. Dr. Martin Thanbichler

Max-Planck Fellow Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie,

Marburg +49 6421 28-21809

Originalpublikation:

Pöhl, S., Giacomelli, G., Meyer, F.M.; Kleeberg, V.; Cohen, E. J.; Biboy,

J.; Rosum, J.; Glatter, T.; Vollmer, W.; van Teeseling, M.; Heider, J.;

Bramkamp, M.; Thanbichler, M.

An outer membrane porin-lipoprotein complex modulates elongasome movement

to establish cell curvature in Rhodospirillum rubrum

Nature Communications 15 (2024)

- Aufrufe: 19