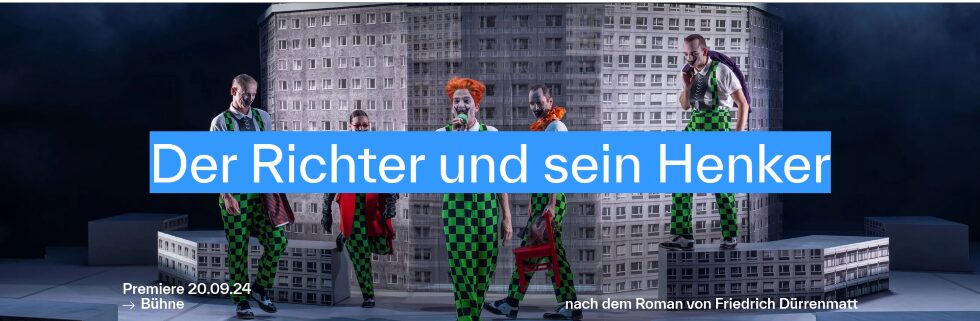

Luzerner Theater, Der Richter und sein Henker von Friedrich Dürrenmatt, besucht von Max Thürig

am und Besetzung

Bühne –Pascal Seibicke

Kostüme –Hanna Peter

Licht –Lukas Marian

Video –Rebecca Stofer

Musik und Sounddesign –Johannes Hofmann

Dramaturgie –Melanie Oşan

Martin Carnevali, Rüdiger Hauffe, Annina Hunziker

Bastian Inglin, Wiebke Kayser, Tini Prüfert

„Der Richter und sein Henker“ – Ein zeitloses moralisches Dilemma im Luzerner Theater

Friedrich Dürrenmatts Kriminalroman „Der Richter und sein Henker“ mag in den 1950er-Jahren verfasst worden sein, doch seine zentralen Fragen haben in der Gegenwart nichts an Brisanz verloren. Die Theater-Premiere in Luzerner unter der Regie von Ronny Jakubaschk zeigte, dass dieses Stück sogar an Relevanz gewonnen hat. Die moralischen Konflikte und die düstere, fast nihilistische Sicht auf Macht und Gerechtigkeit spiegeln sich in den aktuellen Diskussionen um Recht und Unrecht, staatlicher Gewalt und persönlicher Verantwortung.

Das Verbrechen und die Moral: Ist alles erlaubt im Dienst der Gerechtigkeit?

Im Zentrum des Stücks steht die Frage, ob es moralisch vertretbar ist, für das Wohl der Allgemeinheit selbst die Grenzen des Gesetzes zu überschreiten. Der krebskranke Kommissär Bärlach, dessen unorthodoxe Methoden immer wieder die Grenzen zwischen Recht und Unrecht verschwimmen lassen, setzt alles daran, seinen Gegenspieler Gastmann zu überführen – einen Mann, der seit Jahrzehnten Verbrechen begeht, ohne dafür belangt zu werden. Bärlach wählt einen gefährlichen Weg: Er nutzt den ehrgeizigen Tschanz, um Gastmann auf perfide Weise in die Falle zu locken. Doch damit wirft sich die brennende Frage auf: Darf ein Ermittler, der für Gerechtigkeit kämpft, selbst zu kriminellen Mitteln greifen?

Diese moralische Gratwanderung, die Dürrenmatt aufzeigt, fühlt sich im Jahr 2024 erschreckend aktuell an. In einer Zeit, in der das Vertrauen in staatliche Institutionen weltweit auf dem Prüfstand steht, erinnern Bärlachs Methoden an das Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit, zwischen Machtmissbrauch und der Suche nach Gerechtigkeit. Die Luzerner Inszenierung hebt diesen Aspekt besonders hervor und zwingt das Publikum, sich die Frage zu stellen: Wo ziehen wir die Grenze?

Clowneske Kostümierung als symbolische Tiefenschicht

Ein besonderer visueller Reiz der Luzerner Inszenierung lag in der auffälligen Kostümwahl von Hanna Peter. Die Charaktere wurden in grün-schwarz karierten Stoff gehüllt, der auf den ersten Blick fast clownesk wirkte. Diese Kostümierung unterstrich die groteske, fast absurde Welt, in der die Figuren agieren – eine Welt, in der die Grenzen von Gut und Böse verschwimmen und moralische Prinzipien zu einem Spielball persönlicher Macht werden.

Diese clowneske Optik verstärkte die düstere Ironie, die Dürrenmatt in seinem Werk subtil einfließen lässt. Die Inszenierung legte nahe, dass die Figuren, wie Marionetten in einem moralischen Theater, von größeren, unkontrollierbaren Kräften gesteuert werden. Das clownhafte Kostüm verleiht der ohnehin bitteren Botschaft des Stücks eine verstörende Verspieltheit – als ob das Leben selbst eine zynische Farce wäre.

Starke Darstellerleistungen unterstreichen die emotionale Wucht

Die Darsteller vermochten es, die komplexen Facetten der Figuren überzeugend herauszuarbeiten. Wiebke Kayser als Kommissär Bärlach lieferte eine intensive und nuancierte Darstellung, die Bärlachs physische Schwäche ebenso sichtbar machte wie seine moralische Unnachgiebigkeit. Seine leise, fast resignierte Energie kontrastierte meisterhaft mit der eiskalten Überheblichkeit Gastmanns, der von Tini Prüfert grossartig verkörpert wurde.

Bastian Inglin als Kommissär Tschanz (eine Namensableitung von «CHANCE» sprich Kommissär Bärlachs letzte Chance) verkörperte den innerlich zerrissenen jungen Ermittler, der zwischen dem Wunsch nach Anerkennung und der Erkenntnis seiner moralischen Schuld gefangen ist. Die Dynamik zwischen den Figuren war herausragend, und gerade in den stillen, intensiven Momenten schien die Spannung greifbar.

Eine brillante Inszenierung mit existenzieller Tiefe

Die Luzerner Inszenierung von „Der Richter und sein Henker“ zeigte, dass Dürrenmatts Fragen zur menschlichen Moral und zur Grenze des Erlaubten heute relevanter denn je sind. In Zeiten, in denen Autorität immer wieder in Frage gestellt wird und die Sorge um Gerechtigkeit oft mit der Versuchung einhergeht, die Mittel zu rechtfertigen, bleibt das Stück von brennender Aktualität.

Die ästhetische und tiefgründige Inszenierung von Ronny Jakubaschk, unterstützt von Pascal Seibickes minimalistisch-bedrückendem Bühnenbild und der symbolisch aufgeladenen Kostümgestaltung von Hanna Peter, schuf einen Raum, der die Ambivalenz und moralische Verworrenheit der Handlung – auch dank der Videotechnik, wofür Rebecca Stofer verantwortlich zeichnete – perfekt einfing.

Fazit: Das Luzerner Theater hat mit dieser Neuinszenierung von „Der Richter und sein Henker“ nicht nur ein Meisterwerk der Literatur zum Leben erweckt, sondern auch ein Spiegelbild unserer heutigen Welt geschaffen. Ein Stück, das provoziert, hinterfragt und lange nachwirkt.

Text www.maxthuerig.ch https://www.wildwaldwalk.ch/

Fotos: Ingo Hoehn www.luzernertheater.ch

- Aufrufe: 47