Herbst: Zeit der Gastrobibeln – Fluch oder Segen? fragt sich Herbert Huber

Die Küchenbrigade in Aktion

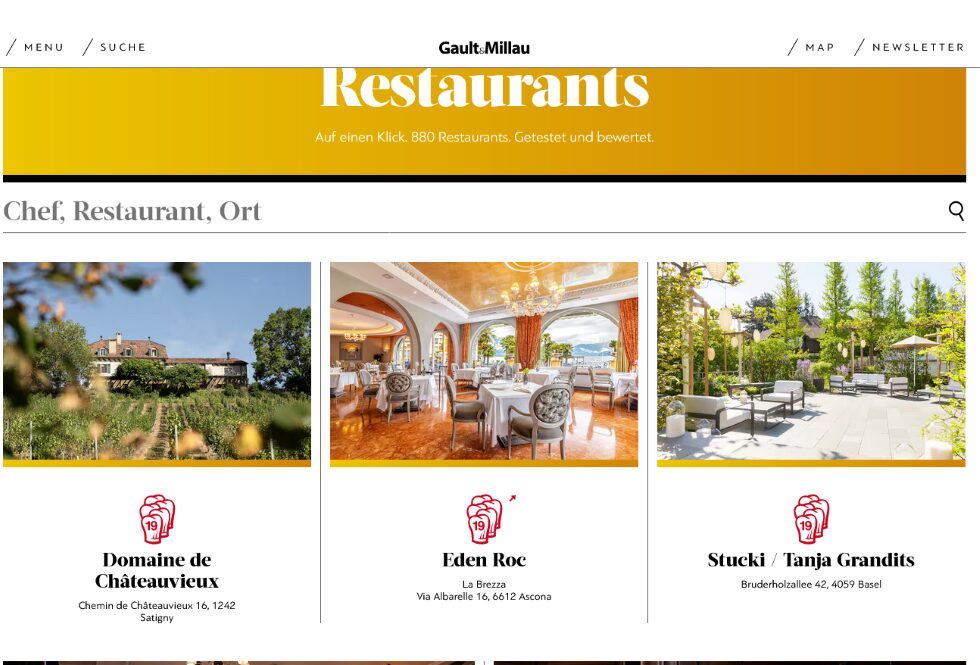

Seit Jahrzehnten erscheint der wohl bekannteste und auch «hassgeliebte» Gastroführer – der Gault & Millau. Ebenso benotet der Guide Bleu «la Suisse Gourmande», als ziemlich «wülstiges» Buch mit Beurteilungen und wichtigen Informationen.

Der wohl berühmteste Guide Michelin hat seine Sterne schon im Frühling gesetzt.

Giggerig auf Punkte

«Zäntume» herrscht Spannung, wer was und wo wieder Gewinner oder Sieger, Aufsteiger und Absteiger des Jahres sind. Auch ich war damals zugegeben, jedes Jahr ziemlich «giggerig», ob wir unsere Punkte in der Stanser Linde behalten konnten? Notabene 1982 waren wir mit dem Dallenwiler Giessenhof die ersten im Kanton, welche mit 12 Punkten belohnt wurden. Heute in Pension und emsig mit Schreiben beschäftigt, frage ich mich, sind Sterne in der Gastronomie Fluch oder Segen? Braucht es diese Be-und Verurteilungen überhaupt? Benotungen mit Kommentaren und wohlwollender und bissiger Kritik gespickt?

Rückblick

Rückblick in meine Kindheit. Lang, lang ist es her: Wenn sich sonntags mein Vater in den Nadelstreifenanzug stürzte und die Krawatte umband, wenn meine Mutter das eleganteste «Jüpli» anzog und die Haare besonders schön frisierte, wenn klein Herbertli anstelle der obligaten Knickerbocker die eleganteren Röhrlihosen anziehen durfte und ein paar ernsthafte Tischmanieren mit auf den Weg bekam – dann war bei Hubers auswärts essen angesagt.

Häufig ging es ins damalige «Orsini» an der Luzerner Hertensteinstrasse, das bis 1976 existierte. Im «Orsini» brutzelte Nonna Mercier wunderbare Güggeli (Mistkratzerli), nach Familienrezept im Ölbad gebacken. Dazu Safranrisotto, weisse Tischtücher und sehr viel kinderfreundliche Italianità. Ein gehöriger Luxus in den 1950ern.

Die Zeit ohne Gastroführer

Gastroführer, welche mit Punkten und Noten oder gar mit Sternen eine Wirtschaft in den gastronomischen Himmel hieven, gab es in der Schweiz damals nicht. Als Gast willkommen zu sein, aufmerksamer, diskreter Service, spürbare Gastgeber-Emotionen, kompetente Beratung und eine hervorragende Küche, das waren die Prädikate für eine «gute» Wirtschaft.

Und dann leuchten oder verblassen die Sterne

Und plötzlich leuchteten Sterne, und mit Noten und Kommentaren wurden Wirte wurden ins Rampenlicht gerückt. Der «Guide Michelin», der prestigeträchtigste Restaurantführer, erstmals 1900 von den Brüdern André und Édouard Michelin in Frankreich herausgegeben. Ursprünglich war der «Guide» ein kostenloses Heft, welches Autofahrern nützliche Informationen wie Karten, Reparaturtipps, Hotellisten und Tankstellen bot.

In der Schweiz ist der «Michelin» seit 1994 sehr beliebt. Er belohnt Schweizer Restaurants und Hotels mit Sternen. Seit 1997 gibt es zusätzlich die Auszeichnung mit dem «Bip Gourmand». Während die Sterne für aussergewöhnliche kulinarische Erlebnisse stehen, zeichnet der «Bip Gourmand» Restaurants aus, die hochwertige Küche zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Mit Punkten benoten, wie anfangs erwähnt, der sehr beachtenswerte «Gault-Millau» und der Guide «La Suisse Gourmande».

Wie kommen Gastgeber zu «Sternen und Noten»

Viele Gastronomen pfeifen auf all diese Auszeichnungen, andere wieder sind, eben wie ich damals, sehr erpicht darauf. Einmal hochgelobt, ein anderes Mal in die Pfanne gehauen – damit allerdings müssen Gastgeber leben.

Die Vergabe der Sterne und Noten erfolgt durch anonyme Tester, die anhand strenger Kriterien bewerten: Qualität und absolute Frische der Produkte, Beherrschung der Aromen und Kochtechniken, Persönlichkeit des Küchenchefs, Preis-Leistungs-Verhältnis, Konstanz der kulinarischen Leistung, würdige Präsentation der Speisen. Manchmal auch der Service

Sterne und Kritiken mit super Kommentaren und hoher Punktezahl können in der Gastronomie Segen, aber auch Fluch sein. Viele Gastronomen empfinden den Erhalt eines oder mehrerer Sterne als Endstation der Glückseligkeit im kulinarischen Nirwana. Eine begehrte Anerkennung, die Prestige und finanzielle Vorteile bringt.

Gleichzeitig aber können der damit verbundene Druck und die hohen Erwartungen bei den auf Sterne-Betriebe und Punkte achtenden Gästen eine massive Belastung für die Gastgeber sein. Leider auch Tragik. Mehrmals wählten Berufskollegen wegen Verlusten von Punkten und Sternen aus lauter Frust den Freitod. Das kann es doch nicht sein.

Ein neues Label – www.labelfaitmaison.ch

Weitere wertvolle Sternschnuppen am kulinarischen Himmel ermöglicht das neue Label «Fait maison». Also hausgenacht. Googeln lohnt sich. Aus sehr zuverlässiger Quelle habe ich erfahren, dass das neu das «Culinarium Alpinum» in Stans und das Restaurant Schlüssel in Beckenried damit ausgezeichnet wurden. Eine Label für absolute Frische Garantie und mehr…

Fazit: Sind nun Wirtschaften ohne Sterne schlechter? Sterne allein machen nicht glücklich. Lieber eine Wirtschaft ohne «Star Ambitionen», dafür mit besetzten Stühlen. «Lieber Gäste, welche ihre Sterne mit Worten der Dankbarkeit und dem Weitersagen belohnen», das ist die Meinung vieler engagierter Gastgeber. Und solche Wirtschaften gibt es in der Schweiz viele. Sehr viele. Um sie zu finden, braucht es kein Teleskop.

Text www.herberthuber.ch

Fotos www.pixelio.de und von Shutterstock generierte KI Bilder

Homepages der andern Kolumnisten: www.gabrielabucher.ch www.leonardwuest.ch www.maxthuerig.ch www.marinellapolli.ch

- Aufrufe: 22