Stadt Sursee, Ordentliche Einwohnergemeindeversammlung vom 14.05.2018, besucht von Léonard Wüst

Traktanden:

1.Jahresbericht 2017 zur Kenntnisnahme

2. Rechnung 2017

2.1Genehmigung der Laufenden Rechnung 2017 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 944‘794.40, der Investitionsrechnung 2017 mit einer Nettoinvestitionszunahme von Fr. 4‘024‘331.60 sowie der Bestandesrechnung 2.2Beschlussfassung über die Verwendung des Ertragsüberschusses

3. Wahl der Revisionsstelle der Stadt Sursee für die Amtsdauer 2018 – 2020

4. Umfrage

5. Verschiedenes / Übergabe Bürgerrechtsbriefe

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung findet die Orientierungsveranstaltung zum Bebauungsplan Surehof (Areal Frischfleisch AG) statt.

Stadtpräsident Beat Leu hiess die interessierten Bürger willkommen zur ersten Gemeindeversammlung 2018, die auch die allererste des neuen Stadtschreibers Bruno Peter war, der am 15. Januar sein Amt angetreten hatte. Nach dem üblichen Prozedere (Feststellung, dass die Unterlagen für die „Gmeind“ rechtzeitig auflagen, bzw. verschickt wurden, Wahl der Stimmenzähler usw. kam Leu unverzüglich zur Sache und stellte unter Traktandum 1 den Jahresbericht 2017 des Stadtrates vor.

Traktandum 2. Rechnung 2017

Dann erläuterte der Stadtpräsident die Rechnung, die, sehr zur Freude aller, viel besser als budgetiert abgeschlossen werden konnte und, statt des budgetierten Defizites von Fr. 907`000, einen Ertrag von Fr. 944`800 ausweist, also ein um total Fr. 1`852`000 besseres Ergebnis als erwartet. Die näheren Umstände, die dieses Ergebnis bewirkten, erläuterte Finanzvorstand Michael Widmer anschliessend ausführlich.

Stefan Gautschi von der Controlling Kommission kommentierte die erfreuliche Bilanz, meinte, dass die Stadt jetzt auf den richtigen Weg eingebogen sei und man optimistischer in die Zukunft blicken dürfe, als auch schon. Dann empfahl er noch, bei der unter Traktandum 3 gelisteten Wahl der Revisionsstelle für die Amtsdauer 2018 – 2020, wieder die aktuelle ( Balmer & Etienne, Luzern) zu bestimmen.

Auch die Vertreter aller Ortsparteien ( Susanne Stöckli, CVP, Yvonne Zemp, SP, Giovanni Valetti, FDP, Samuel Zbinden, Grüne) zeigten sich erfreut, lobten den Rat und die Mitarbeiter der Stadtverwaltung für ihren Einsatz und empfahlen, die Rechnung zustimmend zu genehmigen und den Überschuss in die ordentlichen Reserven zu übertragen, was in der folgenden Abstimmung auch so geschah. (Somit verfüge die Stadt dann über 12,4 Millionen Franken als Eigenkapital, damit werde es möglich sein, zukünftige Investitionen zu 80 Prozent eigen zu finanzieren, erläuterte Michael Widmer später).

Traktandum 3 Wahl der Revisionsstelle

Einstimmig wurde die aktuelle Firma (Balmer & Etienne, Luzern) wieder gewählt.

Traktandum 4 Umfrage

Andreas „Züsli“ Hofer, Kantonsrat Grüne, wollte wissen, wieso die Stadt 1,6 Millionen an das Projekt Hochwasserschutz zahlen wolle, koste dies doch, mit Inkrafttreten des neuen kantonalen Gewässergesetzes ab 1. Januar 2019 die Gemeinden nichts mehr, da ab dann alle diesbezüglichen Kosten von Bund und Kanton übernommen werden. Beat Leu und Bauherr Bruno Bucher konnten „Entwarnung“ geben, ein diesbezügliches Schreiben an die zuständige kantonale Stelle sei bereits verfasst und geschickt worden, man werde also nichts bezahlen. (Der Betrag sei, aufgrund der über zehnjährigen Planung, halt noch immer gelistet gewesen). Hofer zeigte sich zufrieden mit der Auskunft.

Rainer Jacquemai erkundigte sich, wieso die Stadt 6000 m2 Land an die Gemeinde Oberkirch verkauft habe zum Preis von Fr. 10 pro m2. Der Marktwert läge bei ca. bis zu 3 Millionen Franken, wenn Oberkirch das Gelände umzone. Das sei entgegen dem Beschluss der letzten Gemeindeversammlung, wo der Antrag von Samuel Zbinden, Präsident Grüne, angenommen wurde, der die Kompetenz des Stadtrates bei Landverkauf auf 2,5 Millionen Franken limitiere. Replik von Stapi Beat Leu: Ein Preis von 3 Millionen sei nicht realistisch, aber selbst wenn das Gelände, aufgrund einer Umzonung an Wert gewänne, habe man eine Klausel im Vertrag, dass Sursee am Mehrwert partizipieren würde.

Traktandum 5 Verschiedenes & Übergabe Bürgerrechtsbriefe

Einen speziellen Willkommensgruss richtete der Stadtpräsident an die anwesenden Neubürger, denen er persönlich ihre Bürgerrechtsbriefe aushändigte und sie als Neusorser und Neuschweizer begrüsste.

Stapi Beat Leu begrüsste noch Piroska Vaszary , Bereichsleiterin Planung und Bauberatung als neue wichtige Mitarbeiterin, die sich mit sympathischen Worten gleich selber kurz vorstellte.

Darauf beendete Stadtpräsident Beat Leu die „Gmeind“, lud die Bürger noch zum traditionellen Umtrunk in die Sust ein, wo man sich auch noch persönlich mit den Behörden und Experten, Bauherren, Investoren usw. austauschen könne.

Anschliessend folgte noch, durch den Sorser Bauherrn Bruno Bucher die Orientierung zum Bebauungsplan „Surehof“

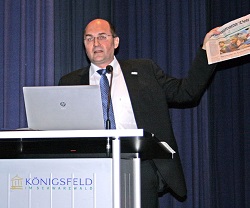

Orientierung zum Bebauungsplan „Surehof“ Areal der Frischfleisch AG (Kunz, Bilten) dazu begrüsste Bucher folgende, in das Projekt involvierte Personen: Architekt Thomas Lussi (Gewinner des Projektwettbewerbes, den Projektleiter Hans Ueli Remund sowie den Vertreter der Investorenfamilie (Familie Ketterer aus Wollerau mit ihrer Sayano Family Office AG), Christof Meyer, Chief Investment Officer (CIO).

Lussi stelle sein Projekt vor, benannte Details, beantwortete Fragen. Christof Meyer erläuterte die Motivation der Investorenfamilie, die er, als ehemaliger Banker, in diesen Fragen berate.

Verschiedene Votantinnen zeigten sich angetan vom Projekt und hatten noch einige Fragen, u.a. betr. Parkplätzen, Anschluss an ÖV usw.

Werner R. Hess lobte das Projekt als solches, monierte aber, dass ihm der vorgesehene Name der Überbauung, nämlich „Surehof“ suur, also sauer, aufstosse, da man doch den gleichnamigen Fluss ( die Sure, teilweise auch Suhre geschrieben) in Sorsi, also Sursee, Sore benenne, dann sollte das zu realisierende Quartier logischerweise auch „Sorehof“ heissen.

Stadtpräsident Beat Leu orientierte, dass der Bebauungsplan ab sofort bei der Stadtverwaltung aufliege und ebenso online eingesehen werden kann. Anregungen und Bemerkungen der Bürger zu diesem Plan seien sehr willkommen und könnten eventuell bei der Feinjustierung zu einem späteren Zeitpunkt noch einfliessen, wenn das Projekt an einer kommenden „Gmeind“ aufgelegt werde.

Fazit:

Es war eine, wie laut Traktanden vorhersehbar, eher ruhige, unaufgeregte Gemeindeversammlung, wozu natürlich der ausgezeichnete Abschluss 2017 massgeblich beitrug. Die Pro Kopf Verschuldung beträgt noch Fr. 4800, da lag man auch schon mal bei über Fr. 8000. Unsere Regierung, mit der ihr untergeordneten Verwaltung, ist auf einem guten, vielversprechenden Weg und hat damit wieder einiges an Goodwill der Bürger zurückgewonnen.

Text: www.leonardwuest.ch

Fotos: www.sursee.ch

Homepages der andern Kolumnisten: annarybinski.ch https://noemiefelber.ch/

www.gabrielabucher.ch Paul Ott:www.literatur.li

- Aufrufe: 561