Weiblicher Resilienz auf der Spur: Organ-on-Chip-Technologie ermöglicht neue Einblicke

Dynamische Resilienz – dahinter verbirgt sich die Widerstandskraft

menschlicher Körper gegenüber unvorhergesehenen Veränderungen oder

Stressfaktoren. Ältere Menschen und speziell Frauen nach der Menopause

sind aufgrund einer verminderten dynamischen Resilienz einem erhöhten

Risiko ausgesetzt gravierende gesundheitliche Folgen zu erleiden als

Reaktion auf äußere Stresssituationen wie Krebstherapien oder Infektionen.

Der Frage, welche Rolle die weibliche Menopause auf die dynamische

Resilienz bei Frauen spielt und wie präventive und therapeutische

Maßnahmen dagegen entwickelt werden können, widmet sich eine

internationale Forschungsgruppe unter der Leitung von Prof. Dr. Peter

Loskill.

Geschlechtsspezifische Ungleichheiten in der Alternsforschung

Das anspruchsvolle Forschungsprojekt zielt darauf ab, herauszufinden, wie

Stoffwechsel, Immunsystem und dynamische Resilienz bei Frauen vor und nach

der Menopause zusammenhängen und widmet sich damit in einzigartiger Weise

den geschlechtsspezifischen Ungleichheiten in der Altersforschung.

"Derzeit besteht eine gravierende Lücke in unserer Fähigkeit die

dynamische Resilienz kontrolliert und detailliert zu untersuchen. Unser

Projekt zielt darauf ab diese Lücke zu schließen, indem wir eine

Resilienz-on-Chip-Plattform entwickeln, welche fortschrittliche

Technologie mit Fachwissen aus verschiedenen Bereichen kombiniert",

erklärte Prof. Dr. Peter Loskill, Leiter des Projekts und Brückenprofessor

für Organ-on-Chip-Systeme zwischen der Eberhard Karls Universität Tübingen

und dem NMI sowie Leiter des 3R-Centers Tübingen für In-vitro-Modelle und

Tierversuchsalternativen.

Antworten liefern modernste Multi-Organ-on-Chip-Plattforme

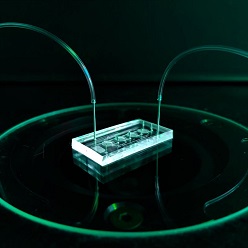

Die Forscher:innen setzen zur Beantwortung ihrer ambitionierten

Forschungsfragen auf die Kombination sogenannter Organ-on-Chip-Systeme mit

Einzelzell-Genomik. Dabei werden hormonempfindliche Organe wie das weiße

Fettgewebe, die Leber und lymphatisches Gewebe außerhalb des Körpers mit

Zellen weiblicher Spenderinnen gezüchtet, in etwa 1 €-Stück-großen

Polymerchips kultiviert und später durch künstliche Blutgefäße miteinander

verbunden. Mit diesen Testplattformen können zentrale Erkenntnisse über

das Zusammenspiel von Stoffwechsel, Immunsystem und dynamischer Resilienz

bei Frauen vor und nach der Menopause gewonnen werden. Durch die

Verwendung von Zellen von Frauen aus unterschiedlichen Lebensabschnitten

können so Veränderungen des Immunstoffwechsels als Reaktion auf

verschiedene Stressfaktoren untersucht und verglichen werden, wobei

Bedingungen wie Chemotherapie, Hormonveränderungen und Infektionen

simuliert und untersucht werden können.

Gemeinsam für eine verbesserte Frauengesundheit

Zum Team gehören, neben Loskills µOrganoLab auch die Co-Principal

Investigators Dr. Roser Vento-Tormo vom Wellcome-Sanger-Institute in

Cambridge, UK, Prof. Dr. Stefan Krauss von der Universität Oslo und Dr.

Nicole Schneiderhan-Marra ebenfalls vom NMI. Ihre gemeinsamen Bemühungen

versprechen Aufschluss darüber, wie Energiestoffwechsel, Immunreaktion und

Entzündungen die Resilienz beeinflussen und wie sich diese Faktoren im

Laufe des Lebens einer Frau entwickeln.

"Die geschlechtsspezifischen Lücken in der medizinischen Forschung zu

schließen ist eine Priorität, und unser Projekt ist ein wichtiger Schritt

in diese Richtung. Wir sind entschlossen, unser gemeinsames Fachwissen zu

nutzen, um positive Veränderungen voranzutreiben und das Leben von Frauen

weltweit zu verbessern", schloss Dr. Nicole Schneiderhan-Marra,

Bereichsleiterin Pharma und Biotech am NMI.

Weitere Informationen:

www.organ-on-chip.uni-tuebinge

Website der Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Peter Loskill mit Informationen zu

allen laufenden Forschungsprojekten, dem aktuellen Forschungsstand sowie

Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die (Multi)Organ-on-Chip-

Technologie.

Über das NMI:

Das NMI Naturwissenschaftliche und Medizinische Institut in Reutlingen ist

eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung und betreibt

anwendungsorientierte Forschung an der Schnittstelle von Bio- und

Materialwissenschaften. Es verfügt über ein einmaliges, interdisziplinäres

Kompetenzspektrum für F&E- sowie Dienstleistungsangebote für regional und

international tätige Unternehmen. Dabei richtet sich das Institut

gleichermaßen an die Gesundheitswirtschaft sowie Industriebranchen mit

werkstofftechnischen und qualitätsorientierten Fragestellungen wie

Fahrzeug-, Maschinen- und Werkzeugbau.

Das Forschungsinstitut gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche, die durch

ein gemeinsames Leitbild miteinander verbunden sind: Die Suche nach

technischen Lösungen erfolgt stets nach höchsten wissenschaftlichen

Standards. Im Geschäftsfeld Pharma und Biotech unterstützt das NMI die

Entwicklung neuer Medikamente mit biochemischen, molekular- und

zellbiologischen Methoden. Neben analytischen Fragestellungen erforscht

und entwickelt der Bereich Biomedizin und Materialwissenschaften

Zukunftstechnologien wie die personalisierte Medizin und Mikromedizin für

neue diagnostische und therapeutische Ansätze. Im Fokus des

Dienstleistungsangebotes steht für Kunden die Strukturierung und

Funktionalisierung von Werkstoffen und deren Oberflächen.

Über die Landesgrenzen hinaus ist das NMI für sein Inkubatorkonzept für

Existenzgründer mit bio- und materialwissenschaftlichem Hintergrund

bekannt.

www.nmi.de

Das NMI Naturwissenschaftliche und Medizinische Institut in Reutlingen

wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes

Baden-Württemberg unterstützt und ist Mitglied der Innovationsallianz

Baden-Württemberg, einem Zusammenschluss von 12 außeruniversitären und

wirtschaftsnahen Forschungsinstituten.

www.innbw.de