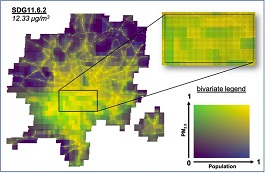

Dicke Luft in den Städten lokalisieren

Dank einer aktuellen Studie mit maßgeblicher Beteiligung des Helmholtz-

Zentrums Hereon lässt sich die Verteilung von Feinstaub in Städten genauer

berechnen. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN),

kann so der Indikator 11.6.2 zur Erfassung der Belastung mit Feinstaub in

Städten detaillierter berechnet werden. Vorteile der neuen Methode sind

die genauere Bestimmung des Indikators und die Möglichkeit der

einheitlichen Anwendung auf ganz Europa. Am Beispiel Hamburgs zeigt sich

so eine unterschiedliche Belastung nach Bezirken, Stadtteilen und sogar

Häuserblocks. Die Studie erschien jüngst in der Fachzeitschrift Remote

Sensing.

Menschen in Großstädten atmen mitunter dicke Luft. Feinstaub und andere

Schadstoffe sorgen für Gesundheitsrisiken. Die Forschenden um Dr. Martin

Ramacher vom Hereon-Institut für Umweltchemie des Küstenraumes machen in

Zusammenarbeit mit dem National Observatory of Athens die Bestimmung von

Feinstaub mit einer Größe kleiner 2,5 Mikrometer (PM2.5) nun exakter. Dazu

nutzten sie offen verfügbare EU-weite Copernicus-Satellitendaten in

Kombination mit dem Chemietransportmodell EPISODE-CityChem. Das am Hereon

entwickelte System konnte am Beispiel Hamburgs mit einer Auflösung von 100

x 100 Quadratmetern Hotspots für schlechte Luft modellieren. Die

berechneten Feinstaub-Konzentrationen werden mit Bevölkerungsdaten

kombiniert und können so zeitgleich auf Gebiete mit schlechter

Luftqualität und hoher Bevölkerungsdichte hinweisen. Diese Gebiete sind

von besonderem Interesse, um Verbesserungen der Luftqualität zu erreichen.

Wegweisend an der entwickelten Methode ist die Kombination

unterschiedlicher und für ganz Europa frei verfügbarer Satellitendaten mit

stadtskaligen Modellrechnungen.

Im Vergleich mit dem bisher von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für

das verwendete Beispieljahr 2016 erhobenen Mittelwert von 14 Mikrogramm

pro Kubikmeter für die ganze Stadt unterlagen die Hamburger tatsächlich

geringeren Feinstaubkonzentrationen von 11 bis 12 Mikrogramm pro

Kubikmeter im städtischen Durchschnitt. Die neuen detaillierten

Berechnungen zeigen allerdings, dass die Belastung im Stadtgebiet

unterschiedlich verteilt ist und in einigen Stadtteilen auf bis zu 17

Mikrogramm pro Kubikmeter steigen kann. „Insbesondere an stark befahrenen

Straßen und im hafennahen Industriegebiet im Süden der Elbe haben wir für

das Beispieljahr 2016 erhöhte Jahresmittelwerte für die

Feinstaubkonzentrationen ermitteln können. Während in Nähe der

Industriegebiete relativ wenige Menschen leben, konnten wir nachweisen,

dass gerade in der Nähe stark befahrener Straßen auch viele Menschen leben

und damit von erhöhten Konzentrationen betroffen sind. Diese

Untersuchungen von Luftverschmutzungs-Hotspots sind bisher im UN-Indikator

untergegangen. Mit unserem Ansatz aber lässt sich im Einklang mit dem

Indikator die Belastung besser erfassen und kann lokalen

EntscheidungsträgerInnen helfen, Gegenmaßnahmen auf den Weg zu bringen“,

sagt Ramacher. Insgesamt liegt Hamburg im Vergleich zu anderen

europäischen Großstädten unter dem europäischen Durchschnitt der

Feinstaubbelastung und überschreitet nicht den jährlichen EU-Grenzwert von

20 Mikrogramm pro Kubikmeter für Feinstaub mit einer Größe kleiner 2,5

Mikrometer (PM2.5).

Hintergrund

Der SDG-Indikator 11.6.2 wurde von den Vereinten Nationen entwickelt, um

die Bedrohung der öffentlichen Gesundheit durch Luftverschmutzung in

Städten global zu thematisieren. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat

Ende September 2021 aktualisierte Leitlinien für Luftqualitätsrichtwerte

veröffentlicht, um auf die Bedrohung durch Verschmutzung zu reagieren. Zu

den Auswirkungen jener gehören jährlich sieben Millionen vorzeitige

Todesfälle weltweit und viele Millionen Menschen, die krank werden. Auch

in Europa ist die Luftverschmutzung noch immer ein großes

Gesundheitsproblem.

Die lokale Definition des SDG-Indikators 11.6.2 bringt Herausforderungen

mit sich – vor allem wegen der Vielfalt der Ursachen für Luftverschmutzung

etwa durch unterschiedlichste Emissionsquellen und andere

Einflussfaktoren. Die oft zu wenigen Messstellen können die räumliche

Komplexität nicht genau erfassen. Die vom Hereon und dem National

Observatory of Athens gemeinsam durchgeführte Studie soll die Diskussion

über die Möglichkeiten des SDG-Indikators 11.6.2 für lokale Entscheidungen

vorantreiben. Denn es braucht detaillierte innerstädtische Informationen

über Verschmutzung und die Bevölkerung, um die bisherige Forschungslücke

zu schließen und damit der dicken Luft Herr zu werden.