Online vs. Offline: Wie sucht man heute am besten einen Job?

Die Jobsuche hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Während Online-Methoden durch ihre Reichweite und Effizienz dominieren, behalten traditionelle Offline-Ansätze in bestimmten Branchen und Regionen ihre Bedeutung. Spezialisierte Jobportale bieten gezielte Möglichkeiten, um spezifische Zielgruppen anzusprechen.

In diesem Beitrag beleuchten wir die Vor- und Nachteile von Online- und Offline-Methoden in der modernen Jobsuche und geben praktische Tipps für eine erfolgreiche Stellensuche.

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes: Online im Aufwind

In der heutigen Zeit der Digitalisierung wandeln sich viele traditionelle Prozesse, und die Jobsuche bildet da keine Ausnahme. Auf die Fragen “Wie sucht man heute einen Job?” gibt es daher zwei Antworten: die klassische Papierbewerbung über Zeitungsanzeigen oder der moderne Online-Weg. Wie viele andere Lebensbereiche wird auch die Arbeitssuche zunehmend digital. Diese Entwicklung spiegelt einen größeren Trend wider, bei dem Online-Lösungen in den Vordergrund rücken.

Diese digitale Transformation der Arbeitswelt erstreckt sich über den gesamten deutschsprachigen Raum und darüber hinaus und verändert nachhaltig die Art und Weise, wie Arbeitgeber und Arbeitnehmer zueinander finden. Die Zukunft der Jobsuche liegt eindeutig im digitalen Bereich, wobei innovative Technologien wie künstliche Intelligenz und Big Data eine immer größere Rolle spielen.

Online-Jobportale: Die Vorteile im Überblick

Online-Jobportale haben sich zu einem unverzichtbaren Instrument in der modernen Arbeitswelt entwickelt. Sie bieten sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitssuchenden zahlreiche Vorteile, die den Rekrutierungsprozess erheblich erleichtern und beschleunigen.

Hier ein Überblick über die wichtigsten Vorzüge:

-

Große Reichweite: Unternehmen können eine breite Masse an potenziellen, globalen Kandidaten erreichen und so die Chancen erhöhen, den perfekten Mitarbeiter zu finden.

-

Präzise Suchfunktionen: Arbeitssuchende können dank ausgefeilter Filter gezielt nach passenden Stellenangeboten suchen und Zeit sparen.

-

Detaillierte Kandidatenprofile: Arbeitgeber erhalten umfassende Einblicke in die Qualifikationen und Erfahrungen der Bewerber, was die Vorauswahl erleichtert.

-

Kosteneffizienz: Im Vergleich zu traditionellen Rekrutierungsmethoden sind Online-Jobportale oft kostengünstiger und erreichen dennoch eine größere Zielgruppe.

-

Aktualität: Stellenangebote können in Echtzeit veröffentlicht, aktualisiert oder entfernt werden, was die Aktualität der Ausschreibungen gewährleistet.

Diese Vorteile machen die Online-Jobsuche zu einem bevorzugten Werkzeug in der heutigen Welt.

Offline-Jobsuche: Noch zeitgemäß?

Obwohl die Online-Jobsuche stark an Bedeutung gewonnen hat, nutzen einige Arbeitssuchende weiterhin traditionelle Methoden wie Zeitungen. Diese Offline-Jobsuche kann jedoch nur lokal relevante Stellenangebote bieten und deren Aktualität ist oft fraglich.

Vor allem in Ländern mit eingeschränktem Internetzugang oder in bestimmten Branchen bleibt die Offline-Suche aber von Wert. Die regionale Ausrichtung solcher Methoden kann in spezifischen Märkten entscheidend sein, die nicht ausreichend durch digitale Angebote abgedeckt werden.

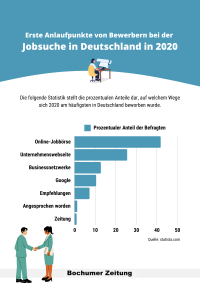

Statistische Einblicke: Umfrageergebnisse zur Rekrutierung

Die Bedeutung digitaler Plattformen wird durch Statistiken unterstrichen: Etwa 73 % der Personalverantwortlichen im deutschsprachigen Raum betrachten sie als effektivstes Rekrutierungsinstrument. Dies verdeutlicht, dass Online-Jobportale nicht nur ein Trend, sondern eine etablierte und zukunftsweisende Lösung in der Personalgewinnung sind.

Im Vergleich dazu verlieren traditionelle Rekrutierungsmethoden, wie Zeitungsanzeigen, an Relevanz, da sie häufig eine geringere Reichweite und Effektivität haben. Online-Jobportale bieten bessere Möglichkeiten, um eine breitere Zielgruppe anzusprechen, wodurch die Chancen auf erfolgreiche Einstellungen deutlich steigen.

Stellenbörsen im Vergleich

Der Vergleich gängiger Online-Jobportale verdeutlicht die unterschiedlichen Stärken und Schwächen dieser Plattformen. Einige Portale bieten eine umfassende Reichweite sowie eine benutzerfreundliche Bedienung, die die Jobsuche merklich vereinfacht. Andere zeichnen sich durch spezielle Zusatzleistungen aus, wie beispielsweise Gehaltsvergleiche oder Bewertungen von Nutzern, die einen wertvollen Einblick in die Plattformen bieten.

Einige beliebte Optionen sind zum Beispiel:

-

Indeed: Mit einer breiten Palette an Stellenangeboten und einer einfachen Bedienung ist Indeed eine der beliebtesten Plattformen weltweit. Die Reichweite ist immens, was sowohl Arbeitgebern als auch Bewerbern zugutekommt. Zusatzfunktionen wie Gehaltsinformationen und Arbeitgeberbewertungen bieten zusätzlichen Mehrwert.

-

StepStone: Besonders stark in Deutschland, bietet StepStone spezialisierte Angebote für qualifizierte Fachkräfte und Führungskräfte. Der Branchenfokus liegt auf IT, Ingenieurwesen und weiteren Fachgebieten. Die Plattform bietet umfassende Tools zur Erstellung von Bewerbungsunterlagen sowie detaillierte Stellenprofile.

-

Jobsfürmich.ch: Diese Schweizer Plattform ist auf den regionalen Arbeitsmarkt spezialisiert und bietet Stellenangebote, die gezielt auf die Bedürfnisse der Schweiz und ihrer Kantone abgestimmt sind. Jobsfürmich.ch zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine starke regionale Fokussierung aus, die sowohl Arbeitgebern als auch Bewerbern zugutekommt.

Bei der Auswahl der geeigneten Plattform sind Faktoren wie der Branchenfokus, die Zielgruppe und das Preis-Leistungs-Verhältnis von Bedeutung. Ein differenzierter Blick auf die spezifischen Vorzüge hilft, die passende Entscheidung für die Rekrutierungsziele zu treffen.

Zielgruppenorientierte Jobportale: Effizient und spezifisch

Neben allgemeinen Jobportalen existieren spezialisierte Plattformen, die sich gezielt an bestimmte Zielgruppen richten, etwa Studenten oder Mütter, die nach einem Minijob suchen. Diese Portale ermöglichen eine präzise Stellensuche, die die Bedürfnisse von Arbeitssuchenden und Arbeitgebern berücksichtigt.

Fachanwendungsportale: Branchenfokus

Fachspezifische Jobportale sind entscheidend für die Jobsuche in Bereichen wie Medizin, Medien und IT. Diese Plattformen bündeln gezielt relevante Stellenangebote und ermöglichen eine erfolgreiche Ansprache von qualifizierten Kandidaten. Arbeitgeber können ihre Eignung durch maßgeschneiderte Inserate effektiver präsentieren. Zudem fördern diese Portale den fachlichen Austausch und stärken die Vernetzung unter Branchenexperten.

Lokale Jobportale: Chancen vor Ort

Regionale Jobportale sind entscheidend für die Stellenvermittlung in bestimmten geografischen Regionen. Sie bieten Arbeitssuchenden die Möglichkeit, passende Stellenangebote aus ihrer Umgebung zu finden, und berücksichtigen dabei lokale Gegebenheiten. Arbeitgeber profitieren von der direkten Ansprache regionaler Kandidaten, was den Rekrutierungsprozess beschleunigt und effektiver gestaltet.

Zudem ermöglicht die regionale Fokussierung eine stärkere Verankerung im lokalen Markt, wodurch Unternehmen bestehende Netzwerke nutzen können, um geeignete Talente zu rekrutieren. So wächst die Chance auf eine erfolgreiche Besetzung von Stellen und die Stärkung der lokalen Arbeitsmärkte.

Tipp: Verschiedene Kanäle wählen

Sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitssuchende ist es wichtig, verschiedene Kanäle bei der Stellensuche oder -vergabe zu nutzen, um die besten Chancen auf Erfolg zu haben.

Für Arbeitssuchende bedeutet dies, sich nicht nur auf ein einziges Jobportal zu verlassen. Es gibt zahlreiche Plattformen mit unterschiedlichen Schwerpunkten – von allgemeinen Jobbörsen bis hin zu fachspezifischen und regionalen Portalen. Die Kombination mehrerer Kanäle eröffnet ein breiteres Spektrum an Stellenausschreibungen, die je nach Branche oder Region variieren können. Während größere Plattformen wie Indeed oder StepStone eine breite Palette an Stellenangeboten bieten, bieten fachspezifische Portale oft passgenauere Ergebnisse für spezielle Berufsgruppen oder Qualifikationen, wie IT-Experten, Handwerker oder Pflegekräfte.

Arbeitgeber profitieren ebenfalls von der Diversifizierung ihrer Kanäle. Durch die Schaltung von Stellenanzeigen auf unterschiedlichen Portalen, die sich an spezifische Zielgruppen richten, lässt sich eine größere Reichweite erzielen. Lokale Portale können beispielsweise regionale Talente ansprechen, während branchenspezifische Plattformen qualifizierte Fachkräfte mit den benötigten Kompetenzen erreichen. Gleichzeitig bieten soziale Netzwerke wie LinkedIn oder XING wertvolle Möglichkeiten, potenzielle Kandidaten direkt anzusprechen und Netzwerke zu nutzen.

Zusätzlich zur Nutzung von Jobportalen können auch traditionelle Kanäle wie Netzwerktreffen, Jobmessen, die Agentur für Arbeit oder persönliche Kontakte nützlich sein. Oft entstehen durch persönliche Empfehlungen neue Möglichkeiten, die in Online-Stellenbörsen nicht zu finden sind.

Eine vielfältige Herangehensweise erhöht die Chancen für beide Seiten – Arbeitgeber und Arbeitssuchende – den perfekten Match zu finden.

Fazit

Der moderne Stellenmarkt bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Jobsuche und Personalgewinnung, wobei Online-Jobportale zunehmend an Bedeutung gewinnen. Sie bieten große Reichweite, präzise Suchfunktionen und Kosteneffizienz, während traditionelle Methoden wie Zeitungsannoncen in spezifischen Nischen ihre Relevanz behalten.

Eine Kombination aus Online- und Offline-Strategien kann für beide Seiten – Arbeitgeber und Arbeitssuchende – den Erfolg steigern. Durch den Einsatz spezialisierter und regionaler Plattformen lassen sich Zielgruppen gezielt ansprechen, während innovative Technologien die Zukunft der Jobsuche weiter prägen werden.

- Aufrufe: 60