Reporterhaut: In-vitro-Haut macht Zellreaktion auf Testsubstanz in Echtzeit messbar

Die EU hat Tierversuche zur Testung von Kosmetika verboten und bei der

Risikobewertung neuer chemischer Stoffe sind tierversuchsfreie

Alternativmethoden vorzuziehen. Am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen-

und Bioverfahrenstechnik IGB wurde nun erstmals ein dreidimensionales

Hautmodell aufgebaut, das die Reaktion der Haut auf Substanzen direkt

anzeigt: Die Reporterhaut. Durch den eingebauten Reporter kann die

zelluläre Antwort präzise und schnell gemessen werden – und das am

lebenden Modell. So lassen sich nicht nur Kosmetika wirkungsvoll prüfen,

sondern auch Allergene sowie entzündungsauslösende oder toxische Wirkungen

von Bioziden, Pflanzenschutzmitteln und Chemikalien.

In Shampoos, Cremes und Make-ups steckt eine ganze Palette verschiedener

Substanzen. Bevor ein neues kosmetisches Produkt auf den Markt kommt,

müssen dessen Inhaltsstoffe auf Sicherheit und Wirksamkeit getestet

werden. So schreibt es die europäische Gesetzgebung vor. Was ebenfalls EU-

weit gesetzlich reguliert ist: Tierversuche sind hierfür schon lange nicht

mehr erlaubt und seit 2013 dürfen Kosmetika, die an Tieren getestet

wurden, in der EU nicht mehr vermarktet werden. Auch Pflanzenschutzmittel,

Biozide und alle weiteren Chemikalien müssen nach der europäischen

Chemikalienverordnung (REACH) hinsichtlich ihres Gefährdungspotenzials,

beispielsweise einer allergenen oder entzündungsauslösenden Wirkung

getestet werden – nach Möglichkeit ohne Tierversuche.

Tierversuchsfreie Alternativmethoden sind daher gefragt. Hersteller setzen

hierzu etwa im Labor gezüchtete Haut-Zellkulturen ein, wenn sie neue

Inhaltsstoffe oder Rezepturen entwickeln und erproben. Hierbei wachsen die

Hautzellen in einer Zellkulturschale mit Kulturmedium, das sie mit

Nährstoffen versorgt und sie vollständig umgibt. Dies erschwert das Testen

fester oder öliger Substanzen. Auch In-vitro-Hautmodelle, im Labor

gezüchtete Gewebe aus Hautzellen, sind als Testsysteme bereits auf dem

Markt verfügbar. Ihr Nachteil: Um die Wirkung der Testsubstanz zu

analysieren, muss das In-vitro-Gewebe präpariert und mikroskopisch

untersucht werden. Für Untersuchungen einer hautreizenden Wirkung, die

erst nach wiederholter Verabreichung der Substanz auftreten kann, wird

daher eine immens große Anzahl identischer Hautmodelle benötigt.

Mehr Aussagekraft durch dreidimensionales Hautmodell mit Hautbarriere

Forschende am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und

Bioverfahrenstechnik IGB haben ein dreidimensionales Hautmodell aus

humanen Zellen etabliert, das die komplexe Physiologie der Haut

einschließlich einer intakten Hautbarriere sehr gut abbildet und daher

wesentlich aussagekräftigere Ergebnisse liefert als einlagige

Zellkulturen. Das patentierte Hautmodell besteht aus dermalen

Fibroblasten, den Zellen der Unterhaut, die in eine Kollagenmatrix

eingebettet sind, sowie aus Keratinozyten, die eine voll differenzierte

mehrschichtige Epidermis bilden. »Diese bildet, genau wie die natürliche

Haut, eine Hornschicht, welche als wirksame Barriere gegenüber äußeren

Einflüssen fungiert«, erläutert Dr. Anke Burger-Kentischer,

Abteilungsleiterin Zell- und Gewebetechnologien am Fraunhofer IGB.

Die Zellen für das Hautmodell, die Fibroblasten und die Keratinozyten,

isolieren die Wissenschaftler aus Hautproben, die bei chirurgischen

Eingriffen in Arztpraxen und Krankenhäusern als Abfallprodukte anfallen.

Direkt aus dem Ursprungsgewebe isoliert, ähneln diese Zellen – im

Gegensatz zu kommerziellen Zelllinien aus Tumorgeweben – den Zellen in

vivo und weisen eine normale Physiologie auf. Die isolierten primären

Zellen werden dann zunächst immortalisiert, damit sie dauerhaft

kulturfähig werden und unbegrenzt zur Verfügung stehen. Damit können die

Hautmodelle reproduzierbar aufgebaut werden und spenderunabhängige

Ergebnisse liefern.

Präzises Testergebnis am lebenden Modell durch Reporterfunktion

Der Clou des Hautmodells aber liegt an seiner eingebauten

Reporterfunktion. Mit sogenannten Reportern kann die Expression eines

relevanten Gens einfach und zugleich zuverlässig überwacht werden. »Wir

koppeln das Reportergen an den Signalweg für eine zelluläre Signalkaskade,

die bei Hautstressreaktionen eine Rolle spielt, und verankern das

Konstrukt stabil im Genom unserer immortalisierten Keratinozyten«, erklärt

Burger-Kentischer ihren wegweisenden Ansatz. Bei Entzündungsreaktionen

beispielsweise fungiert der zur Signalkaskade zugehörige Rezeptor in der

Membran der Hautzelle als Schnittstelle zur Außenwelt: Bindet die zu

untersuchende Substanz an den Rezeptor, aktiviert dies die Signalkaskade

und über die Kopplung des Reportergens an den Transkriptionsfaktor – als

letzten Dominostein der zellulären Antwort – wird auch das Reportergen

abgelesen und das Reporterprotein produziert.

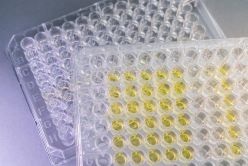

Als Reporter setzt Burger-Kentischer unter anderem die sezernierte

alkalische Phosphatase ein, ein Enzym, das sein Substrat in einen gelben

Farbstoff umwandelt. »Für unsere Reporterhaut bedeutet das: Wir nehmen

nach Applikation der Testsubstanz eine Probe aus dem Kulturüberstand des

Hautmodells, geben das Substrat der alkalischen Phosphatase hinzu und

können den Farbumschlag bereits nach wenigen Minuten bis Stunden messen,

sofern die Signalkaskade in Gang gesetzt wurde«, so die Wissenschaftlerin.

Da die Zellen der Reporterhaut für die Auswertung nicht zerstört werden

müssen, kann zudem der zeitliche Verlauf der Zellreaktion verfolgt werden.

»Mit unserer Reporterhaut können wir die In-vivo-Situation realitätsnah

nachstellen und Zellreaktionen in Echtzeit analysieren. Damit stellt sie

eine sehr spezifische und dazu kostengünstige Alternative zu den

bisherigen Modellen dar, weil das Gewebe nicht mit vielen

aufeinanderfolgenden und aufwendigen Schritten fixiert, immunhistochemisch

gefärbt, geschnitten und mikroskopiert werden muss, um die Veränderungen

der Zellen zu erkennen und auszuwerten«, so die Wissenschaftlerin.

Testsystem auch für wasserabweisende und feste Substanzen geeignet

»Mit unserer Reporterhaut erhalten wir viel aussagekräftigere Ergebnisse

als bei Modellen ohne Hautbarriere und können, anders als bei submersen

Zellkulturen, wesentlich mehr Chemikalien und Substanzgemische prüfen:

auch die wasserabweisenden, die im wässrigen Zellkulturmedium keine

stabile Dispersion bilden«, ergänzt Burger-Kentischer. Für Hersteller von

Kosmetika und Chemikalien bedeutet dies, dass mit dem dreidimensionalen

Reporterhaut-Modell erstmals Öle oder Ölgemische untersucht werden können,

oder auch feste Stoffe wie Textilien und Lebensmittel.

Nachweis von Zytotoxizität, Sensibilisierung, Entzündung und

Hautpenetration im selben Modell

Burger-Kentischer ist es mit ihrem Team sogar gelungen, verschiedene

zelluläre Signalwege mit jeweils unterschiedlichen Reportern in dem

gleichen Hautmodell zu integrieren. Damit steht mittlerweile ein ganzes

Set von 3D-Reporterhautmodellen für verschiedenste Anwendungen zur

Verfügung.

»So können wir Aussagen über das toxikologische Potenzial einer Substanz

treffen, die Hautpenetration einer Substanz untersuchen sowie spezifisch

und schnell die Aktivierung verschiedener zellulärer Stresssignalwege

durch die Substanz in demselben Modell auslesen«, so Burger-Kentischer.

Hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit und Aussagekraft übertreffen diese

Modelle damit die am Markt vorhandenen Testsysteme erheblich.

Über die Abbildung aller drei bekannten Hautstress-Signalwege erhalten

Hersteller von Kosmetika und Chemikalien schnell eine Antwort darauf, ob

und welche Art von Zellstress eine Substanz hervorruft: Ob sie

beispielsweise entzündlich wirkt oder die Haut sensibilisiert und damit

langfristig zu einer Allergie führen kann. Oder ob sie mit ER-Stress

reagiert, in dessen Folge Proteine falsch gefaltet werden und damit ihre

biologische Funktion nicht mehr ausüben können.

Integration weiterer Wirkungsnachweise möglich

Ob das Reporterhautmodell für eine Herstellerfirma tatsächlich geeignet

ist, kann das Team um Burger-Kentischer vorab im institutseigenen Labor

überprüfen, bevor es die In-vitro-Modelle in großer Zahl für Interessenten

herstellt. Auf Kundenwunsch kann das Reporter-Testsystem zudem um weitere

zelluläre Signalwege ergänzt oder auf andere Organe übertragen werden.

- Aufrufe: 19