Älter, vielfältiger, aber keine CO2-Senke mehr: So steht es um Deutschlands Wälder

Mit dem heutigen Tag liegen die Ergebnisse der Bundeswaldinventur 2022

vor. Das Ergebnis der umfangreichsten Bestandsaufnahme im deutschen Wald

hat Licht und Schatten. Die Wälder werden strukturreicher, es gibt mehr

ältere Bäume und etwas mehr bewaldete Fläche. Die durchschnittliche

Kohlenstoff-Speicherleistung des Waldes hat allerdings seit 2012 deutlich

abgenommen. Zwischen 2017 und 2022 wurden die Wälder sogar zur

Kohlenstoff-Quelle.

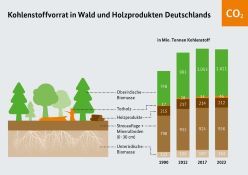

Eberswalde (08. Oktober 2024). Die Ergebnisse der vierten

Bundeswaldinventur (BWI) zeigen ein differenziertes Bild der

Waldentwicklung: Einerseits gibt es in Deutschland seit 2012 etwas mehr

Waldfläche, es stehen mehr Laubbäume in den Wäldern und die Naturnähe

nimmt langsam, aber beständig zu. Andererseits hat der Wald in der zweiten

Hälfte der Dekade durch Trockenheit und Schädlingsbefall so stark

gelitten, dass der Holzvorrat und damit auch der Kohlenstoffvorrat seit

2017 erheblich abgenommen haben. „Aktuell ist ungefähr die gleiche Menge

Kohlenstoff in der lebenden Biomasse im Wald gespeichert wie vor zehn

Jahren. Bis 2017 hat die gespeicherte Kohlenstoffmenge um 52 Millionen

Tonnen zugenommen. Danach hat die lebende Biomasse allerdings 42 Millionen

Tonnen Kohlenstoff in Totholz und Holzprodukte abgegeben“, erläutert Dr.

Thomas Riedel, Leiter der BWI am Thünen-Institut für Waldökosystem in

Eberswalde, die Zahlen. Totholz zersetzt sich und gibt dabei den

Kohlenstoff in Form von Humus an den Boden und als Kohlendioxid (CO2) an

die Atmosphäre ab. „Werden aus dem Holz langlebige und hochwertige

Holzprodukte, bleibt das Kohlendioxid hingegen im Durchschnitt noch 30

weitere Jahre gebunden“, so Riedel. Durch den massiven Verlust an lebender

Biomasse ist der Wald seit 2017 von einer Kohlenstoff-Senke zu einer

Kohlenstoff-Quelle geworden.

Deutschlands Wälder werden alle zehn Jahre inventarisiert. 100

Inventurtrupps vermessen mehr als 520.000 Bäume und beschreiben an 80.000

genau definierten Punkten in den Wäldern, was sie vorfinden: Anzahl, Art

und Durchmesser der Bäume, den Bewuchs darunter, das Totholz – insgesamt

werden knapp 150 Kriterien aufgenommen. Die BWI ist das Kontrollinstrument

der nachhaltigen Waldwirtschaft, gemäß Bundeswaldgesetz gemeinsam

organisiert von Bund und Ländern. 2021 und 2022 fand sie zum vierten Mal

statt. Das Thünen-Institut koordiniert die BWI im Auftrag des

Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und wertet sie

aus. Berechnet werden unter anderem Waldfläche, Holzvorrat, Holzzuwachs

und Holznutzung, Baumartenvielfalt, Altersaufbau, Totholz und Naturnähe

sowie Biomasse und Kohlenstoffspeicherung. Erstmals wurden bei der

aktuellen BWI Proben zur Ermittlung dergenetischen Vielfalt gesammelt. Für

regionale Auswertungen werden zusätzlich zu den vor Ort gesammelten Daten

auch Fernerkundungsdaten verwendet.

Ausgewählte Ergebnisse

Weniger Kohlenstoffvorrat: Seit 2017 ist der Wald vor allem durch den

klimawandelbedingten Verlust an lebender Biomasse zur Kohlenstoff-Quelle

geworden. Aktuell sind 1.184 Millionen Tonnen Kohlenstoff oder 108 Tonnen

Kohlenstoff je Hektar in den lebenden Bäumen und 46,1 Millionen Tonnen

oder 4,2 Tonnen je Hektar im Totholz gebunden. Weitere 936 Millionen

Tonnen Kohlenstoff sind nach Ergebnissen der Bodenzustandserhebung in

Streu und Mineralboden eingelagert. Insgesamt sind also rund 2.200

Millionen Tonnen Kohlenstoff im Wald gespeichert. Der Kohlenstoffvorrat

der lebenden Biomasse im Wald hat im Vergleich zur letzten BWI 2012 zwar

um ein Prozent zugenommen. Seit der Kohlenstoffinventur 2017 ging er

allerdings um 41,5 Millionen Tonnen oder drei Prozent zurück. Da der

Kohlenstoffverlust in der lebenden Biomasse in den Jahren 2017 bis 2022

höher war als die Zunahme beim Totholz und auch der Boden nicht mehr

Kohlenstoff gespeichert hat, ist der Wald in diesem Zeitraum zu einer

Quelle für Kohlendioxid geworden.

Mehr Waldfläche: Obwohl 66.000 Hektar Wald seit der letzten BWI im Jahr

2012 in Grünland oder für andere Nutzungen umgewidmet wurden, hat die

Waldfläche durch Neuaufforstungen insgesamt um 15.000 Hektar zugenommen.

Derzeit gibt es 11,5 Millionen Hektar Wald in Deutschland. Das heißt, ein

Drittel der Landfläche ist mit Wald bedeckt.

Mehr Vielfalt: Mit 79 Prozent Flächenanteil sind Mischwälder die prägende

Form. Seit 2012 ist der Flächenanteil um drei Prozent gewachsen.

Nadelwälder kommen immer noch vergleichsweise häufig als Reinkulturen vor:

Lediglich 61 Prozent der Kiefern- und 75 Prozent der Fichtenwälder sind

durchmischt. Alle anderen Waldflächen sind stärker gemischt.

Mehr Naturverjüngung: Auf rund drei Millionen Hektar Wald wächst bereits

eine neue Generation an Bäumen heran. 91 Prozent davon sind auf

Naturverjüngung zurückzuführen. Gegenüber der letzten BWI hat diese um

weitere sechs Prozentpunkte zugenommen.

Mehr Laubholz, weniger Fichte: Kiefer, Fichte, Buche, Eiche – diese vier

Baumarten bestimmen das Antlitz von 71 Prozent der Wälder. Doch das Bild

wandelt sich. War die Fichte bisher die dominierende Nadelbaumart, so hat

sich dies bedingt durch Stürme, Dürren und die massenhafte Vermehrung des

Borkenkäfers deutlich geändert. Sie hat im Vergleich zur BWI 2012 rund

460.000 Hektar an Fläche verloren. Fichte findet sich noch auf 2,3

Millionen Hektar bzw. auf 20,9 Prozent der Waldfläche. Mit 2,4 Millionen

Hektar Fläche ist mittlerweile die Kiefer zur Baumart mit der größten

Verbreitung geworden. Doch auch sie verliert im Klimawandel – minus 41.000

Hektar seit 2012.

Bei den häufigen Laubholzarten Buche und Eiche sind die Flächenanteile um

jeweils mehr als ein Prozent gestiegen (Buche: auf 16,6 Prozent, Eiche:

auf 11,5 Prozent). Aktuell zeigen sich jedoch bei beiden Arten

Trockenstress-Symptome, die während der Erhebungen zur BWI 2022 noch nicht

sichtbar waren.

Mehr alte Bäume: Im Vergleich zur BWI 2012 sind die Wälder in Deutschland

älter geworden. 2022 waren mehr als 30 Prozent des Waldes älter als 100

Jahre, mehr als 20 Prozent älter als 120 Jahre. Bei der Inventur 2012

waren nur 14 Prozent der Wälder älter als 120 Jahre. Der Wald war im Jahr

2022 durchschnittlich 82 Jahre alt – fünf Jahre älter als noch 2012.

Die Zunahme alter Bäume fördert die biologische Vielfalt im Wald. Alte

Bäume verfügen häufiger als junge Bäume über besondere Mikrohabitate wie

Grobborke, Kronentotholz, Brettwurzeln, Astabbrüche oder Spechthöhlen.

Viele, auch seltenere, auf bestimmte Zerfallsphasen spezialisierte Arten

sind auf diese Mikrohabitate angewiesen. Das zunehmende Alter der Bäume

senkt allerdings die Möglichkeit, zusätzlichen Kohlenstoff im Wald

einzubinden. Zum einen nimmt der Zuwachs je Hektar im hohen Alter ab. Zum

anderen müssten Arten in die vorhandenen Wälder integriert werden, die im

Klimawandel besser an den Standort angepasst sind. Die Konsequenz: Auch

alte Bäume sollten genutzt werden, um das Durchschnittsalter im Wald zu

senken. Zur Förderung der Biodiversität sollten ökologisch besonders

wertvolle Baumindividuen im Wald stehen bleiben.

Weniger Holzzuwachs: Der Holzzuwachs betrug rund 9,4 Kubikmeter je Hektar

und Jahr, insgesamt 101,5 Millionen Kubikmeter jährlich – ein Minus von 16

Prozent im Vergleich zur Bundeswaldinventur 2012. Der starke Rückgang ist

vor allem auf drei Ursachen zurückzuführen: die Folgen des Klimawandels

wie Stürme, Trockenheit und Borkenkäferkalamitäten, der Ausfall der

schnellwüchsigen Fichte und die fortschreitende Alterung des Waldes.

Mehr Totholz: Durch Sturm, Dürre und Borkenkäferbefall hat auch die

Totholzmenge im Wald zugenommen. Insbesondere in den Bundesländern Hessen,

Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt ist die Schadholzmenge seit

2018 erheblich angestiegen. Insgesamt wurden allein im Jahr 2020

deutschlandweit 60,1 Millionen Kubikmeter Kalamitätsholz ungeplant

geschlagen, der höchste Wert seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1990. Der

Anteil des Kalamitätsholzes am gesamten Holzeinschlag lag bei knapp 75

Prozent.