Studierende und Lehrer*innen im Umgang mit Antisemitismus besser vorbereiten

Um Studierende und Lehrer*innen im Umgang mit Antisemitismus besser

vorzubereiten, startet die Universität Siegen ein neues Projekt zu

pädagogischen Konzepten. Literatur bei der Thematisierung des Holocausts

im Unterricht hat dabei eine wichtige Aufgabe.

Man denkt, dass Schulen in den vergangenen Jahrzehnten einen guten Umgang

gefunden haben, den Holocaust im Unterricht zu thematisieren. In

Geschichte, im Deutschunterricht, in Religion. Aber dem ist oft nicht so.

Lehrerinnen und Lehrer nutzen Konzepte und Literatur, die vertraut sind:

„Das Tagebuch der Anne Frank“ oder „Damals war es Friedrich“. Aber

erreichen sie damit heute die Kinder und Jugendlichen? „Gerade in Zeiten,

in denen Antisemitismus zunimmt und sich das an den Schulen, wie in einer

Art Mikrokosmos, besonders deutlich zeigt, ist es enorm wichtig, über die

Shoah zu sprechen“, sagt Dr. Jens Aspelmeier. „Aber es braucht neue Formen

der Vermittlung, der Medien und der Literatur, um das Interesse der

Schülerinnen und Schüler für das Thema zu gewinnen und deutlich zu machen,

was Jüdisch-sein in Deutschland bedeutet – damals und heute.“

Dr. Jens Aspelmeier ist Direktor des Zentrums für schulpraktische

Lehrerausbildung Siegen und weiß daher sehr gut, dass sich Lehrerinnen und

Lehrer bei dem Thema oft alleingelassen fühlen. „Antisemitismus ist ja

nicht nur Diskussionsstoff für die Oberstufe, sondern findet auf dem

Schulhof statt und das schon in der Grundschule.“ Politische, ethnische

und religiöse Konflikte seien an der Schule „wie unter einem Brennglas“ zu

finden. Der Nahost-Konflikt spült israelbezogenen Antisemitismus hoch.

Bildungsarbeit zur Shoah, die nie einfach war, kämpft mit einer

politischen Gemengelage voller Feindbilder. Mit Appellen und Betroffenheit

kommt man nicht weit.

Pädagogische Konzepte zur Antisemitismusprävention und zum Umgang mit der

Shoah im Unterricht sind daher dringend gefordert. Um Studierende im

Lehramt im Umgang mit diesem Thema besser vorzubereiten, aber auch um

Referendar*innen und Lehrer*innen Anregungen zu geben, startet die

Universität Siegen im Wintersemester 2024/2025 ein dreisemestriges

Verbundprojekt zur Holocaust-Erziehung. Beteiligt sind zwei Fächer der

Philosophischen Fakultät, das Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung

(ZfsL) Siegen, regionale Schulen, das Aktive Museum Südwestfalen und

darüber auch die Gedenkstätte Beit Terezin in Emek Hefer (Israel).

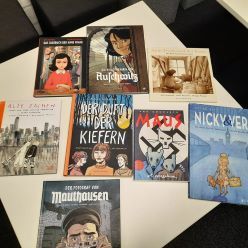

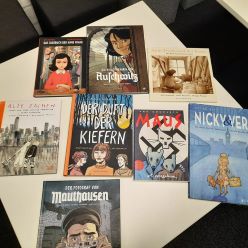

Im Mittelpunkt steht die Erinnerungskultur vermittelt durch Literatur und

dabei insbesondere durch grafische Erzählungen wie Graphic Novels, also

Comicromane. „Graphic Novels verbinden Text und Bild miteinander und

entsprechen den Sehbedürfnissen jungen Menschen“, erklärt Prof. Dr. Daniel

Stein von der Universität Siegen. Der Amerikanistik-Professor hält im

Wintersemester das Seminar „The Shoah in Comics“ für Lehramts- und Fach-

Studierende im Master. „Es werden immer weniger Zeitzeug*innen in Schulen

von ihren Erlebnissen berichten können und dennoch müssen wir Studierenden

und Schüler*innen Zugänge zu dem Thema verschaffen, das so unvorstellbar

ist.“ Die graphische Literatur könne das. Der Erfolg von Art Spiegelmanns

Comic „Maus“ zeige das sehr gut, so Stein. „Graphic Novels können eine

Alternative zu der bisherigen Erinnerungsliteratur sein.“ Auch da gehe es

um Aussagen von Überlebenden. „Das kann eine wichtige emotionale Wirkung

auf Schüler*innen entfalten.“

In der Germanistik bietet Dr. Jana Mikota das Seminar „Jüdische Kinder-

und Jugendliteratur im 20. und 21. Jahrhundert“ an. Man könne den

Holocaust in der Grundschule behandeln, meint die Expertin für Kinder- und

Jugendliteratur. „Es gibt da hervorragende Bücher, auch Bilderbücher.“

Trotzdem müsse man sensibel das Alter der Kinder berücksichtigen. „Und

sich gegebenenfalls auf Diskussionen mit Eltern vorbereiten.“

Bei dem Projekt ist den Wissenschaftler*innen wichtig, den Blick auch für

die Erinnerungskultur anderer Gesellschaften und Länder zu öffnen.

„Jüdische Familien in Ungarn, Polen, der Ukraine oder in Russland erzählen

ihre eigenen Geschichten, bringen andere Biografien mit nach Deutschland“,

so Jana Mikota. „Wir schauen auch auf die Literatur von israelischen

Autor*innen, die in der zweiten oder dritten Generation von der Shoah

geprägt sind.“

Durch Workshops und die Erprobung ausgewählter Ansätze in beteiligten

Schulen ist das Verbundprojekt praxisnah. Neben Studierenden und

Lehrkräften spricht man darüber hinaus pädagogische Fachkräfte in allen

Bildungsbereichen an. Als Auftaktveranstaltung konnte mit Unterstützung

des Hauses der Wissenschaft Ende September bereits eine Lesung und ein

Workshop mit Birgit Schaalburg realisiert werden. Die preisgekrönte

Berliner Autorin und Zeichnerin stellte die Graphic Novel „Der Duft der

Kiefern“ im Aktiven Museum Südwestfalen und am Fürst-Johann-Moritz-

Gymnasium Siegen vor. Mit Schüler*innen erstellte sie einen kurzen Comic

zum Thema Rassismus.

Geplant ist außerdem eine öffentliche Ringvorlesung, eine

Begleitausstellung, eine Bilanztagung und eine Exkursion nach

Theresienstadt. Das Projekt mit dem offiziellen Titel „Learning about the

Shoah Through Narrative Art and visual storytelling” –Transnationale

Erinnerung in der graphischen Literatur” wird mit 13.000 Euro aus dem

Zukunftsfonds NRW für Maßnahmen gegen Antisemitismus gefördert.