Genozid an den Herero und Nama: Deutsch-namibisches Fotoprojekt will Beitrag zur Versöhnung leisten

Mehr als 110 Jahre nach dem Genozid an den Herero und Nama durch die

„Kaiserliche Deutsche Schutztruppe“ im damaligen Deutsch-Südwestafrika

(Namibia) arbeitet ein deutsch-namibisches Team unter Leitung von Prof.

Dr. Jürgen Zimmerer vom Historischen Seminar der Universität Hamburg einen

umfangreichen Fundus kolonialer Fotoquellen auf. Dies geschieht in enger

Zusammenarbeit mit der „Forschungsstelle Hamburgs (post-)koloniales Erbe“

und dem Museum für Völkerkunde Hamburg. Ziel ist es, zur historischen

Aufklärung über den Genozid beizutragen und so einen Ansatz zur Versöhnung

zu bieten. Das Projekt wird von der Gerda-Henkel-Stiftung mit 210.000 Euro

gefördert.

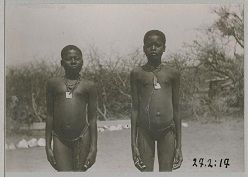

Im Projekt zur „Visual History of the Colonial Genocide“ arbeiten drei

namibische Künstlerinnen und Künstler sowie eine deutsche Historikerin mit

den mehr als 1000 Fotos, die deutsche Soldaten, Wissenschaftler und

Reisende zwischen 1900 und 1918 – also zur Zeit des ersten Genozids – in

Namibia machten.

„Die Bilder erlauben einen neuen, unvermittelten Blick auf die tragischen

Geschehnisse von vor 114 Jahren, die die Geschichte Namibias und

Deutschlands zusammenbindet“, erklärt Projektleiter Prof. Dr. Jürgen

Zimmerer. „Es ist wichtig, dass junge Menschen aus beiden Ländern diese

Geschichte gemeinsam erarbeiten und sie so ein Stück weit auch

überwinden“, meint der Historiker.

„Mich interessiert der fotografische Vergleich vor und nach dem Genozid an

meiner Nation“, sagt die namibische Künstlerin Vitjitua Ndjiharine, die

mit ihren Collagen das historische Leid beschreibt: „Heute spürt man Stolz

– auch auf die gemeinsame deutsch-namibische Vergangenheit und Stolz auf

den gelungenen Wiederaufbau unserer Kultur“.

„Uns ist es ein großes Anliegen unsere Archive zu öffnen und aus

verschiedensten Perspektiven zu erforschen“, so Prof. Dr. Barbara

Plankensteiner, die Direktorin des Museums für Völkerkunde Hamburg:

„Gerade die wissenschaftliche und künstlerische Aufarbeitung aus

namibischer Sicht stellt neue Fragen an dieses koloniale Archiv.“

2019 präsentieren Vitjitua Ndjiharine, die Multimedia-Künstlerin Nicola

Brandt, der Performance-Künstler Mushaandja sowie die Hamburger

Historikerin Ulrike Peters die Ergebnisse in einer Abschlusspräsentation,

die auch in Windhoek gezeigt werden soll.