Land unter im Küstenmoor – Rostocker Forschende untersuchen die Rolle gläserner Mikroalgen an unserer Ostseeküste

Forschende der Angewandten Ökologie und Phykologie der Universität Rostock

haben mit einer neuen Studie zur Wiedervernässung eines Küstenmoores auf

der Insel Rügen aufschlussreiche Erkenntnisse über die Rolle von

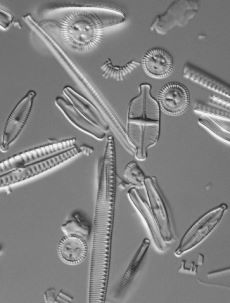

Mikroalgen gewonnen. Insbesondere die Kieselalgen, eine Gruppe von

Mikroalgen mit einer glasartigen Zellwand, erweisen sich als wertvolle

Bioindikatoren, um die ökologischen Folgen von Überflutungen an der

Ostseeküste besser zu verstehen.

Küstenmoore sind für das ökologische Gleichgewicht an der Ostseeküste von

großer Bedeutung: sie dienen als CO2-Speicher, bieten Schutz vor

Hochwasser und beherbergen eine Vielzahl einzigartiger Tiere, Pflanzen und

Mikroorganismen. Ziel der Renaturierung von Küstenmooren, die häufig durch

landwirtschaftliche Nutzung entwässert wurden, ist die Wiederherstellung

dieser wertvollen Ökosysteme. Die im Jahr 2019 vom WWF und der

Ostseestiftung initiierte Wiedervernässung des Küstenmoores „Polder

Drammendorf“ im Südwesten der Insel Rügen, ermöglichte den

Wissenschaftlern des Graduiertenkollegs Baltic TRANSCOAST der Universität

Rostock nun eine detaillierte Analyse der Umweltveränderungen, die durch

die Wiedervernässung in diesem Gebiet ausgelöst wurden.

Unter der Leitung von Prof. Ulf Karsten untersuchte das Team die

Mikroalgen-Gemeinschaften vor und nach der Überflutung. Dabei stand

besonders das sogenannte Mikrophytobenthos im Fokus: Diese auf dem

Gewässergrund lebenden Mikroalgen leisten bis zu 30 Prozent der

Photosynthese in Küstenökosystemen und tragen maßgeblich zur ökologischen

Stabilität von Sedimenten bei. Die Kieselalgen mit ihrer glasartigen,

mineralisierten Zellwand spielen dabei eine zentrale Rolle: Sie reagieren

empfindlich auf Umweltveränderungen und dienen so als Bioindikatoren, die

Veränderungen im Lebensraum dokumentieren und interpretierbar machen. Die

„Glasschalen“ der Kieselalgen, die nach der Wiedervernässung gesammelt und

analysiert wurden, gaben detaillierte Hinweise auf die neuen

Umweltbedingungen im wiedervernässten Moor.

Die Studie zeigt, wie flexibel und anpassungsfähig Kieselalgen, auch

bekannt unter dem Begriff Diatomeen, auf Überflutungen reagieren und wie

gut sie Umweltveränderungen in dynamischen Küstensystemen abbilden können.

„So konnten wir die Auswirkungen der Überflutung im Küstenmoor und im

angrenzenden Kubitzer Bodden aufzeigen und eine hohe Artenvielfalt

dokumentieren, darunter auch einige bisher unbekannte Arten“, so der

Erstautor der Studie Dr. Konrad Schultz. „Die Ergebnisse zeigen auch, dass

die Flutung zu dauerhaften Veränderungen in der Zusammensetzung des

Mikrophytobenthos im Moor und sogar zu vorübergehenden Veränderungen im

Bodden geführt hat.“

„Unsere Ergebnisse liefern wichtige Einblicke in die ökologischen

Veränderungen von Küstenmooren nach Wiedervernässung und tragen dazu bei,

zukünftige Renaturierungsprojekte gezielter zu planen“, betont Prof.

Karsten. „Durch ihre Anpassungsfähigkeit und ihre Rolle als Bioindikatoren

leisten Kieselalgen einen wichtigen Beitrag zur Identifizierung der

wichtigsten sich ändernden Umweltfaktoren, zum Küstenschutz und

letztendlich zum Verständnis dieser empfindlichen und einzigartigen

Ökosysteme.“

Die Studie unterstreicht die Bedeutung der Kieselalgen nicht nur als

faszinierende Mikroorganismen, sondern auch als zentrale Instrumente in

der Küstenumweltforschung. Die gewonnenen Erkenntnisse sind ein wichtiger

Schritt hin zu nachhaltigen Ansätzen im Küstenschutz und leisten einen

wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Wiederherstellung der sensiblen

Ostseeküsten-Ökosysteme.

Die Ergebnisse der Arbeit wurden in der internationalen und renommierten

Fachzeitschrift „Science of the Total Environment“ veröffentlicht.

Wissenschaftliche Ansprechpartner:

Angewandte Ökologie und Phykologie

Universität Rostock

Dr. Konrad Schultz

Telefon: +49 381 498 6344

Originalpublikation:

Link zur Studie:

Schultz, K., Dreßler, M., Karsten, U., Mutinova, P.T., Prelle, L. R.

(2024). Benthic diatom community response to the sudden rewetting of a

coastal peatland. Science of The Total Environment, Vol. 995.

https://www.sciencedirect.com/